シャキシャキ嬉しい歯ごたえ。

大粒のえのき茸とたけのこが、たっぷりはいったなめ茸は、ホカホカの炊きたての白米に乗せて食べるとそれだけで充分に御馳走。それだけでご飯が何杯も進みます。

三つの豊かと書く「三豊(ミトヨ)市」。香川県の西に位置するこの地域は、香川県の中でも有数の農業が盛んな地域です。この地域で採れたものにこだわり食品加工を続けている会社が今回取材に伺ったミトヨフーズです。

ミトヨフーズの位置する三豊市財田町。徳島県との県境一体にかけて存在する猪ノ鼻峠を含む自然豊かな山の景色が広がります。ミトヨフーズのロゴマークの三つの丸は、そんな自然豊かな三豊の水と空気と大地を表現しているそうです。

ミトヨフーズの工場の裏は、田んぼと竹林、そして山という景色が広がる自然豊かなロケーション。ミトヨフーズの商品には、こんな豊かな環境の元で収穫された筍やえのき茸、また三豊市詫間町の荘内半島で栽培された香川本鷹が使用されています。

「地元のよいものを、もっと沢山の人に知ってもらいたい。地元のものを使っておいしい食品を作りたい。」そんな想いから先代の社長はミトヨフーズを始めます。だからこそ地元の素材の美味しさを最大限に引き出せるよう、そして家庭の懐かしい味を再現できるようにこだわって作られています。

昔から有名な財田の特産品、筍は地元の農家さんが朝、掘ってきたものをすぐに蒸すことで、筍の旨味が凝縮させます。昼間に収穫したものや、収穫してから時間のたった筍は、アクによるえぐみが増してしまうからです。筍を持って来てもらう農家さんは土の手入れをしっかりしている農家さん。土の手入れが施された筍は柔らかく育ちます。地元だからできる農家さんとの連携で素材の味を最大限に生かす加工方法で作られた筍は、素材の良さを味わってもらえるよう大きくカット。

えのき茸はミトヨフーズの近隣にあるえのき茸を作っている会社から仕入れ、新鮮なうちに加工します。大きくカットすることで、食感が残るように工夫しています。

炊きあがったばかりのなめ茸はそのままご飯に乗っけて食べたくなってしまう良い香り。

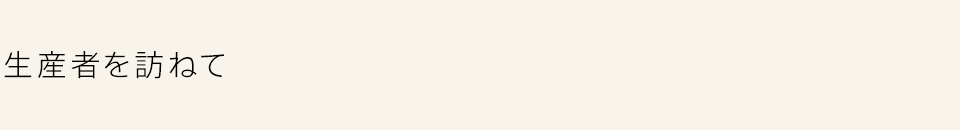

社長を含め全従業員7名のミトヨフーズの商品は、1回ごとに窯で炊上げ作っているため大量生産はできません。また炊上げ作業は社長自らも担当し、火の入り具合を調整します。まさに手作りの加工食品の会社、ミトヨフーズ。三豊の味がぎゅっと詰まった味をお楽しみください。

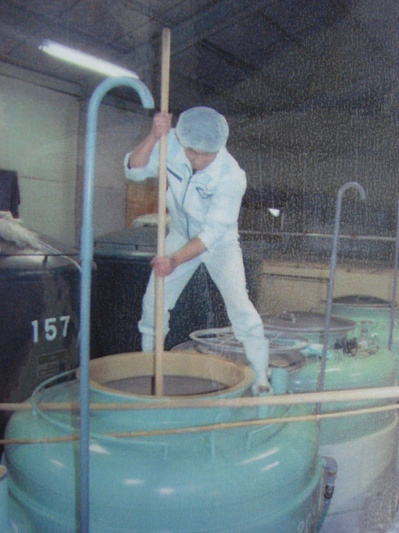

約300年以上前。元禄2年、高松藩藩主が朝廷の装束方御用を務めていた織物師・北川伊兵衛常吉に、新しい絹織物の製作を命じ、作られたのが保多織の始まりです。

以来、保多織は幕府への献上品としても使われるようになりました。

保多織の技法は、一子相伝の秘法として北川家で6代に渡り伝えられ、明治維新後、北川家の血縁にあたる岩部家がその技法を継ぎ現代に至ります。

高松市内の中心部、かつて高松城の城下町だった場所に岩部保多織本舗の工房はあります。

工房と店舗が一体となった建物の中は、棚一杯に保多織製品が並びます。

店舗奥の工房では、保多織を縫製するミシンのリズムカルな音が響き、店舗では訪れるお客さんと岩部さんの話声が聞こえる、なんとも心地いい空間です。

創業120年の岩部保多織本舗の4代目、岩部卓雄さんにお話を伺いました。

「1反、手作業で織り上げるのに大体8日間。手織りの発注があったときは、日中はお客様や電話の対応などで集中できないので、大体夜に作業します。」

店内におかれた織り機。この織り機は、遠方での展示の際に持参する織り機で、解体し、コンパクトに持ち運びができるそうです。

綿の保多織は、小巾の自動織機と、シーツも織れる大きな機械で織られています。

「機械とはいっても昔からずっと使っているものでしょ。糸の張り具合の調整など、この機械を操るのが大変なんです。調子をくずしたら修理するにも一大事。」

「代表もまだ小さいお子さんがいるため色々考慮してくれ、お母さん達にとってとても働きやすい職場なんです。」と笑顔で教えてくれました。

糸の張り具合、織り具合、すべて機械によって異なるため、目で、手で確認をする必要があります。そして、今ある機械を大切に使い続け、後世に残すことも重要な仕事の一つです。

織り機には糸が一本一本小さな穴に通され、それで経糸を操作して織り上げていく。この作業は展示の際に持参する織り機でも同じことです。

目を細めなければいけないほどの小さな穴。その穴に糸を通すのも、もちろん手作業とのこと。その大変さを想像し、驚いていると、

「別に驚くようなことではないですよ。昔から普通にしていたことなので。どれも特別なことではなく、昔の人たちが行っていた普通のことなんです。」

と教えてくれました。

保多織の特徴はこのワッフル状になった生地。

普通の平織りの布は縦糸と横糸をすべて交差させますが、保多織は3回平織りで打ち込んで、4本目の糸を浮かせる織り方にあります。こうすることで、生地に空気を多く含み、夏はさらりと涼しく、冬は暖かい生地となります。

保多織は使いこむほどに肌なじみがよくなります。肌に溶けこむようなその質感は、使った人だけが感じることができる、なんとも言えない気持ちよさです。

岩部家に保多織が引き継がれた頃に、それまで絹で作られていた保多織が木綿でつくられるようになります。

「絹は高級品。それを木綿に変えることでより多くの人に使ってもらえるようになった。僕はこの保多織のシーツを、全国の人に敷いてあげたい。そのくらい、この保多織は肌触りがいいんです。」

岩部さんはそうおっしゃいます。

岩部家に引き継がれたことで、私たちの生活に身近になった保多織。

一貫しているのは「より多くの人にこの心地良いものを使ってもらいたい」という本当にいいものを残していこうとする気持ちと、様々な人達にとって心地よい生活品を届けようという思いやりのように感じました。

取材の最中も絶えずお客さんがやってくる店内。

長年、岩部保多織本舗で寝間着を作っているお客さんや、自身の洋服、そして父親へのプレゼントを探しにきたというお客さんなど。

「ここのはね、一度使ったらもう他のものは使えなくなるよ」そう聞こえてきた言葉が、地元の人に愛され続けている何よりの証拠です。

勇心酒造の日本酒は、居酒屋はもちろん酒屋でもなかなかお目にかかれませんでした。それもそのはず、創業160年の歴史の中でここ30年間はほとんど酒造りをしていなかったのです。その代わり、酒造りの決め手となるお米の発酵技術の研究を突き詰め、その技術を化粧品メーカーに提供したり自社で化粧品を開発したりして、美容健康業界に貢献してきました。

ところが2011年、地酒「勇心」を醸造し、2013年には「かがわ県産品コンクール」で最優秀賞を受賞し、またたく間にその評判が広がりました。なぜ今、地酒造りを再開したのでしょうか。

勇心酒造が日本酒造りを本格的に再開した背景には、地元の農業を支えたいという思いもありました。

減農薬米と酒蔵周辺の地域を潤す綾川の水を使って、地酒を造ろう。そんな思いで、数年前から三豊市財田町の農家と力をあわせて減農薬の米作りに取り組み、ようやく軌道に乗り始めたのが3~4年前のことです。

そのため、あるだけのお米でしか日本酒を造れず、香川県内でもなかなかお目にかかれません。

通常はどの酒蔵にも、お酒を造る蔵人のリーダー、たとえば大工でいえば棟梁のような存在の「杜氏(とうじ)」がいます。しかし、勇心酒造には杜氏はいません。地酒「勇心」は7人の研究者が造っており、年齢は蔵人としてはとても若い20~30代です。大学で微生物や細胞について学んだ理系出身者である蔵人たちは絶えずお米の発酵について研究を続けています。相手は生きている酵母。気候が違えば管理の方法も異なるため、研究者は日夜データを分析し、そのデータを基に酒造りを行っています。そして長年の研究の結果、思いどおりの日本酒の味を造るにはどの微生物を使えばいいかが少しずつ分かるようになってきました。

さらに、発酵と酵母その繊細さについて知りつくしているからこそ、できあがった日本酒の管理にも気を遣います。販売店を限定し、陳列する際にもきちんと冷蔵保存してくれる酒屋だけにお酒を置くことにしました。これも香川県内でもなかなかお目にかかれない理由のひとつです。

平成25年度にかがわ県産品コンクールで知事賞を受賞した「勇心 純米吟醸 9号」、「勇心 純米吟醸 14号」は、香川県の原料にこだわり、瀬戸内の魚に合う酒を目指して造られました。原料や味のほか、もう一つ注目すべきがそのデザインです。酒を瓶から注ぐ時に酒が瓶の中を流れる様子に注目してください。ラベルの間を酒が流れていく様子は、まるで砂時計が時を刻んでいるように見えます。それは、長年の勇心酒造の歴史を表しているかのようでもあります。

地元の農業に対する思いや緻密なデータに基づいた酒造り。勇心酒造はこれからも地元に根付いた酒造メーカーとして、新しい商品を生み出していくことでしょう。

麦茶の美味しい季節がやって来ました。

香ばしい、香りの麦茶は、麦を炒って作られます。

香川を含む瀬戸内海は昔から麦の一大生産地。

雨に弱い性質の麦は、温暖で雨が少ない地中海性気候の瀬戸内海地域と相性のいい穀物。麦は、讃岐うどんの原料としてなじみある作物で実際に麦秋の季節になると、主に善通寺市・丸亀市・坂出市・仲多度郡・綾歌郡あたりの中讃地域を中心に香川県内のいたる所で風に揺れる黄金色の麦畑を目にします。

そんな麦の一大生産地、讃岐のはだか麦「イチバンボシ」だけで作ったのが「ほんまもん麦茶」。

ピーク時は1万ヘクタールを超えた麦畑も、高齢化や食の嗜好性の変化で今では約2000ヘクタール、約5分の1ほどの作付け面積まで減っているのが現状です。

そんな現状を打破しようと、平成14年にJA香川県とコープかがわが共同開発して生まれたのが「ほんまもん麦茶」。

今回、開発から販売に携わるJA香川県、茶流通センター所長の﨑川 和雄さんにお話を伺いました。

﨑川さん、JA香川県のお茶流通センターにずっと勤務されていて、お茶に携わること35年。

県内のお茶の栽培指導に始まり、出来上がった茶葉の競りから、物流まで、そのお仕事は多岐にわたります。

そしてご自身も兼業農家。土日のお休みは、お住まいの塩江でお茶の栽培をされています。塩江といえば、生産量こそ減ってしまいましたが、県内でも良質な茶が収穫される地域。日本茶インストラクターの資格も持っているそうで、まさにお茶づくしの毎日。讃岐のお茶のエキスパートと言っても過言ではありません。

「100%、香川のはだか麦でつくった麦茶。素材が良いため、麦を焙煎するだけで十分美味しい。何ちゃする必要はないんです。」

香川県のはだか麦の品質は全国でも1、2位を争うほど。一般的に麦茶は大麦を原料にしますが、ほんまもん麦茶は、はだか麦を使用しています。はだか麦は外皮がほとんど混入しないため、焦げた匂いや雑味、イガイガ感がなく、麦の甘みが引き立ちます。

甘く優しいさっぱりとした味わいが特徴で、県内はもちろん、北は仙台から、一番人気は関西圏と、年々全国幅広い地域からご注文やお問い合わせがあるそうです。

特に人気の麦茶パックは香川県産のはだか麦「イチバンボシ」のみを使用、姉妹品の「ほんまもん緑茶」のペットボトルに使用されている緑茶も香川県産の一番茶を100%使用と、とことん原料にこだわっています。かといって、1つが何千円何万円というように高価なわけでもありません。

それは、良いものでも手が届かない価格では意味が無く、本当に良いものを多くの方に届けたいという思いからの価格設定だそうです。

材料にこだわり、けれど手に取りやすい価格で提供するということは、消費者はもちろん、麦の生産者も自身が育てた麦が商品として人々の手に渡る場面を目にすることにもなるため、生産者にも更なる喜びをもたらします。

香川県のはだか麦、他にはお味噌や醤油、焼酎などの原料になっています。

「素材そのものがいい。何も加えていないから美味しいんです。」

麦茶のこだわりはやはりはだかムギそのものの素材の味。

それが味の決め手の9割で残りが焙煎の仕方。温度と焙煎時間にこだわり、ムギの甘みを最大限に引き出せるようにしています。

シンプルな手法で作る贅沢な逸品、夏はもちろん、1年を通してご家族皆さんの愛飲品としてお使いになる方々も多くいらっしゃるそうです。

大きく口を開いた張り子の虎は、笑っているようにも見えます。

なんだか憎めないとっても愛嬌がある表情の虎が田井民芸さんの作る張子虎です。

田井民芸さんは讃岐の西部、三豊市にあります。

その三豊市にある仁尾港。

仁尾は江戸時代、荷物の積み出し港、また参勤交代の中継地点として栄えた港町です。

その頃、讃岐のこの地に伝えられたのが張子虎です。

張子作りは仁尾町を中心に栄え、かつては讃岐から大阪に修行へ行ったり、大阪から職人さんが教えにきたりもしていたようです。

「獅子の子落し/獅子は子を産んで三日たつと、その子を 千仞(せんじん)の谷に蹴落(けお)とし生き残った子ばかりを育てる」ということわざにも込められているように、昔から虎は勇猛で親子の愛情が深い動物として縁起が良いとされていました。

かつては日本各地、男の子が生まれた家庭で端午の節句や八朔に合わせて飾られていました。

小さいものは12cm程度、大きなものは子供が乗ることができる1mを超えるものまで。表情も作り手によって、また一つ一つ手作業で作られている為にどれも違います。

取材に伺った1月は5月の子供の日に向けて張り子の製作が最盛期。

大忙しで張り子の製作中。

5代目伝統工芸士、田井艶子さん。

可愛らしい笑顔が印象的な方です。

小さなまめ虎「とらちゃん」から大きな子供が乗ることができるサイズの虎まで、全てのサイズの木型があります。その型に和紙を貼り重ね、虎の形を作っていきます。

木型に貼り重ねる和紙は、新しい和紙だけでは堅すぎてきれいな形にならないため、昔の教科書などの軟らかい和紙も使用しています。

時代とともに紙の質も変わってきているため、新しい和紙と古紙との配合は、その時々に使用する紙の質によって異なります。

そのため、必要な紙を選別し、長年の経験に基づいてちょうど良い硬さになるよう調整し、何重にも重ねていきます。

虎の土台の白いとなる胡粉を塗る前の虎は文字で埋め尽くされています。

昔の作り方どおり、虎のひげには白い馬毛を使用しています。

虎の大きさに合わせて丁寧に選別しされ、形を整えられたひげによって、虎の表情はさらにいきいきとしてきます。

だいたい5層ほどに和紙とのりを塗り重ね、乾かし更に胡粉を塗って虎の色や模様を付けていきます。

1体の張子の完成までに約20日間ほどかかるそう。

手のひらに乗るサイズから人が乗ることができるサイズまで、すべて手作業で同じ工程で作られていきます。

張子の模様や表情は全て手描き。

神経を集中して一筆を進めます。

「昔はね、もっと勇ましくて怖い表情の虎だったんだけど、今はもっと優しい表情の虎になっています。」

元々艶子さんはお嫁さん。張子虎作りを継ぐつもりはなかったそうですが、「先代の手伝いはずっとしていて。先代が亡くなった時にもうやめようかとも思ったんだけど、やっぱり周りの人が続けて欲しいと言ってくださる方が多くて継ぐことにしたんです。」と、周囲の人からの熱意に応え、作り続けているそうです。

作り手によっても表情が全くことなる張子虎。

田井さんの作る虎達は、どこかおおらかな優しさと愛嬌感じる虎です。

小さな12cmほどの「とらちゃん」は艶子さんが考え出したものだそうで、ネーミングもその姿も愛らしく、いつも身につけ、飾っておきたくなります。

伝統を大切にしながらも、その人らしさがある張子。

田井さんの作る張子虎は、力強さの中にも女性らしい優しさの詰まった虎です。