高松市の中心部から少し離れた静かな場所に、陣屋菓子司はあります。

夏の暑い日、青空に映える白いのれんと涼しげな緑が迎えてくれました。

陣屋さんは1977年創業の和菓子店。

店名からは厳格な雰囲気を想像する方もいらっしゃるのではないでしょうか。でも、ご心配なく。お店に入るとそこは和モダンの親しみやすい空間。2代目社長の土居裕明さん、土居純子さん、川井美和子さんが温かく迎えてくれました。ちなみに店名である「陣屋」とは侍が集まっていた場所のことで、歴史好きだった初代が名付けました。

ショーケースにはかわいらしい季節の生菓子や「和三盆製 釜焼加寿貞良(かすてら)」などが並んでいます。

陣屋さんの看板商品の「献上栗」もあります。

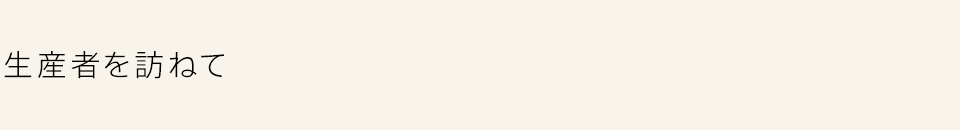

献上栗は、栗が丸ごと一粒入った白あんを薄皮で包んだ栗まんじゅうです。

先代が江戸時代に高松藩主が栗林荘(今の栗林公園)で収穫した栗を将軍家に献上していたことから発想を得て作り上げました。それ以前にも刻んだ栗をあんに入れた栗の形をした栗まんじゅうを作っていましたが、「献上栗」として今のスタイルに一新しました。

現在、栗林公園にある掬月亭(きくげつてい)では、抹茶のお茶菓子に献上栗が提供されています。そこで召し上がったお客さまが「おいしかったから」と帰り際に栗林庵に買いに来られることもよくあります。

全国の和菓子屋さんが栗まんじゅうを作っていますが、献上栗のこだわりは「生菓子に近い栗まんじゅう」であること。生地は薄くて、中の白あんとなじみ、しっとりとした食感が特徴です。「じつは、栗まんじゅうのパサパサとした食感が苦手だったのですが、結婚してここの栗まんじゅうを食べたときに、おいしいなぁと思ったんです。お抹茶にもよく合うんですよ」と純子さん。

生菓子に近いしっとり感を生み出すためには、生地の薄さが重要だとか。機械では再現できないことから、一つ一つ手作業であんを包んでいます。

まず、卵、砂糖、水あめを加えて混ぜ合わせて、生地のもとを作ります。この生地のもとのことを、陣屋さんでは「蜜」と呼びます。黄金色とろみがかったそれは、まさに蜜。

ここに小麦粉を加えてこねると、たまご色のきれいな生地に。香川県産の伝統的な砂糖「和三盆」も使って、さらりとした甘さとしっとり感を生み出しています。今は甘さ控えめのお菓子が多くなっていますが、白あんは「少し甘さがある方が、人はおいしいと感じる」という先代の教えを受け継いでいます。

丸ごと一粒の栗の甘露煮を白あんで包み、さらにそれを生地で手包みします。生地が薄いので、栗の形がはみ出さないようにすることが難しい点と川井さん。

「包む人によって形に個性が現れるんですよ」と言う土居さんは、高松藩に献上するという気持ちを込めて、どっしりとした形に仕上げます。

刷毛で余分な小麦粉を払ってから、てっぺんに卵の黄身を二度塗り。表面に霧吹きで水を吹いて釜へ。

焼き始めから20分ほど経った、少しレアな状態で釜から出します。卵と砂糖の甘く、どこか懐かしい香りが厨房に広がりました。焼き上がった献上栗は、黄身を塗ったところに照りが出て、ぷっくりとした姿がかわいらしい。

焼き立てを特別にいただきました。皮はサクッと、あんはふっくらとしています。

時間が経つと徐々にあんの水分が皮に移って、しっとりと味も落ち着いていくとのこと。

まだ少し熱いうちにポリシートで包んでいきますが、そこには、しっとりとしているがゆえの苦労も。実は以前、返品された献上栗を開けてみると、ポリシートにまんじゅうの皮がくっついてしまっていたことがありました。

それからは、お客さまが食べるときに、なるべくシートにくっつかないように、生地の配合や包むときの温度を試行錯誤したと土居さん。

生地の状態は日々の気温や湿度で変わるため、水分量に注意して作っていると教えてくれました。

ちなみに、形のわるいものは「カミナリ栗」という名前で店頭に並びます。これを目当てに来るお客さまも多いのだとか。

手作業だから一度に作れる数は300個ほど。

手作業なのは、生地の薄い、しっとりしたまんじゅうに仕上げることが理由ですが、もう一つ理由があります。それは材料を無駄なく最後まで使うこと。

「機械ではどうしても材料が残ってしまうので。材料も大切にしたいですからね」陣屋さんのお菓子作りに対する思いが垣間見えた瞬間でした。

初代、そして2代目と、時代とともに少しずつ工夫を重ねながら作り続けてきた献上栗。

「流行りものではなく、長く楽しんでもらえるお菓子でありたい」とみなさん口を揃えます。この秋からは土居さんの娘さんがお店を手伝ってくれることに。今日も一つ一つ丁寧に作られた献上栗は、次の世代へと引き継がれていきます。

今回は志保(しお)山の中腹に位置するまるく農園に伺いました。まるく農園が位置する仁尾町の曽保(そお)地区は瀬戸内海に面し、急斜面であるのと日照時間が長いこともあり、香川県内で有数のみかん産地です。

山上からは、日本のウユニ塩湖として、全国的に有名になった父母ヶ浜(ちちぶがはま)や伊吹いりこで有名な伊吹島を望むことができます。

今回はまるく農園を経営する組橋さんご夫婦にお話を伺いました。

組橋さんご夫婦。右下に見えるのが父母ヶ浜

最初にみかんが曽保地区にもたらされたのは明治の終わり頃に遡ります。初めは日本屈指のみかんの生産地、和歌山県から海を渡ってやってきました。このあたりは山腹の傾斜地ということで水を得るのが難しく、かつては葉タバコや唐辛子の生産が盛んでした。そこから戦後の農地解放の際に、国からの払い下げの山地を15軒ほどの農家で分け、みかん畑を開いたとのこと。大正9年生まれの組橋さんのお爺さんの時代の話です。

曽保地区は瀬戸内海に面していて、冬の寒さが穏やかです。また、讃岐山脈と七宝山脈の2段階の山脈で雨雲が堰き止められ、降水量もわずか。産地では育てられる作物が限られる中、そんな気象条件とみかんの相性が抜群でした。

全国的にみかん農家は家族経営がほとんどで、生産人口も大幅に減少。平均年齢は約72歳と後継問題に課題を抱えています。そんな中でまるく農園のお二人はまだまだ若手です。

ご夫婦以外にも外国人スタッフを含め数人の従業員に手伝ってもらっているそうです。海外からのスタッフにはゆくゆくは永住権を取ってオーナーになってもらいたい、あるいは祖国に帰った後にも、ここでの経験やつながりを活かし農作物の販売を国をまたいで広げたい、そんな夢の広がるお話を聞かせてくれました。

倉庫にならぶ道具たち

組橋聖司さんが家業の果樹畑を継ぐ決意をされたのが27歳の時、当時はご両親とともに、キウイの栽培を担当されていたそうです。小さな頃は跡を継ぎたいという気持ちは全くなかったそうですが、サラリーマンは自分には向いておらず、みかん農家であれば自分の裁量で全て決められるということで、その道を決断されたそうです。ただ、初めてすぐにその考えが甘かったことに気づきます。当初は労働時間と利益のバランスにおいて、時給換算すると高校生のバイトよりも低かったそうです。

その後はわずか3年目には仕事を全て任されました。31歳の時に、広島県出身の愛子さんとご結婚。愛子さんは当時、香川県内の別の果樹園で働いていました。まるく農園では自身の栄養士の資格を活かし、加工場の設備設計にも携わっています。

ひと昔前だと、農家に嫁ぐお嫁さんは家事をしながら、農作業のお手伝いをするというのが多かったようですが、まるく農園では聖司さんは畑仕事に集中し、愛子さんも自主的にやりがいを感じられるような業務を担当し、役割分担をしているそうです。

聖司さんの運転で畑に案内していただきました。

車1台しか通れないほどの狭い山道を、時に何度も切り返しながら登っていきます。

今では収穫時にみかんを運ぶためのモノレールが設置されていますが、昔は三尺道(幅1メートル弱の道)しかなく、人力で運んでいたそうです。中にはモノレールを自分で設置する方もいらっしゃるそうです。

畑には鳥よけの機械がニワトリのような鳴き声を絶え間なくたてていました。 ちょうど私たちが伺った2024年9月末頃はみかんが緑から黄色に色づき始めていました。

現在、まるく農園では、11月、12月前半、12月後半と時期によって出荷するみかんの品種を変えています。みかんだけで約300品種も種類があり、そこから選びます。農家によってどの品種を選ぶかが違い、個性が出ます。

また、近年では温暖化の影響は大きく、害虫の生育状況、雨の降り方、耐熱性、耐寒性も変化しているので、それに合わせて流動的に品種や栽培方法なども変化させているそうです。

新しい品種の試験栽培についても積極的で、県外視察や苗木屋さんに足を運び、実験的1、2本植えてみて、うまくいけば増やしていきます。1本植えるのに5年、さらに自分のところで増やすのに5年、合わせて計10年ほどかかり、かなり長いスパンの話になり、失敗はできないため、品種の選定の段階でかなり入念に選ぶそうです。そこでは、品種と自分の畑の土壌との相性を見極める力が必要です。同じ畑であれば栽培条件は同じかと思いきやたった20メートル離れただけで環境条件が代わり、育て方を変えないといけないというシビアなもの。こういったノウハウやお爺さんの代からの試行錯誤は、文章での伝達ではなく、実際に体を動かしながらの作業していくなかで身につけていったそうです。

レモンとレモン果汁ジュース

まるく農園ではみかんだけではなく、レモンに可能性を感じ、近年栽培に力を入れています。日本のレモンの需給の内訳は海外輸入6万トン、国内1万トンとのことです。今後は輸入品が入ってきにくくなる可能性や価格が高騰することを考えると、大きなチャンスです。

レモンはみかんに比べても寒さに弱く、雪が積もると木が枯れすぐにだめになってしまうそうで、降水量の少ない曽保地区は栽培に向いています。

組橋さんが商標を取得した「はつ恋キュンッれもん®」。このレモンを絞った果汁を飲食業者に卸しているそうですが、果肉部分だけではなく、白い内皮のワタの部分も入っているため、ただすっぱいだけではなく、甘みや濃厚さがあるそうです。(こちらのレモン果汁は一般への小売は行っておらず、業務用として飲食業者やキッチンカーにのみ卸しているそうですので、興味のある方は直接お問い合わせください。)

今後の大きな方針としては、みかんについては栽培面積を狭めてもいいので品質を上げるところにこだわっていきたいと語っていました。

今回の取材で、戦後からの時代の流れの中で地理的条件との関係で曽保地区でどのようにみかんが栽培されるようになったか、また、温暖化によるこれからの栽培環境の変化などを知ることができました。 組橋さんご夫婦の話からはお互いへの信頼関係を感じました。また、果樹栽培にかける真剣な思いや今後の展望について楽しそうに語る様子を聞くことができ、こちらも元気をもらいました。

みかんは日本人にとって身近なフルーツで、品種改良も数多く行われていることから、とても愛されていることが分かります。テーブルを囲んで家族や友達とみかんを一緒に食べると不思議と安心感を感じる方も多いのではないでしょうか。香川県西部で組橋さんご夫婦を中心に愛情をかけて作られた、まるく農園のみかんを大切な人への贈り物に選んでみてはいかがでしょうか。

香川県には「香川漆器」がある。

漆器というと、輪島塗や会津塗が有名だが、実は香川県も漆器の産地であり、国の伝統的工芸品にも指定されているのだ。その歴史は江戸時代まで遡る。現在の香川漆器の原型は幕末から明治初期に活躍した漆工 玉楮象谷(本名:藤川為造)によって形作られ、その技術は彼の弟である藤川黒斎(屋号を文綺堂)らによって受け継がれた。そして、その文綺堂から分岐して設立されたのが、今回取材させていただいた一和堂工芸株式会社(以下、一和堂)だ。

今の浅野社長は3代目で、お祖父さまが一和堂を設立。

お祖父さまはもともと百姓だったが、兄弟も多かったため石川県加賀市の山中(漆器の産地)で修業し、帰郷後漆器屋を始めた。

戦時中は軍からの依頼で漆器を作っていたこともあったそうだ。当時は金属回収令などもあり物資が不足していたため、さぬき市長尾で製造された竹を編んだものに漆を塗り重ねて食器にしていたようだ。

浅野さんは平成12年に会社を継いだ。当時は経営的に厳しい局面もあり、お父さまからはやめても良いといわれていたが、お祖父さまの代からやってきているものをなくすのはもったいないと思い、やらせてほしいと申し出て会社を継いだ。

社長に就任して取り組んだのが若年層向けの商品開発だった。就任前から若い世代の漆器ばなれは課題としてあった。昔は各家庭に漆器があり今よりも身近な存在だったが、核家族化が進み、漆器を使っていた世代から若い世代へ継承の機会が減り、ライフスタイルの変化もあり漆器は身近なものではなくなってしまった。

そんな状況を打開するために取り組んだことの一つが価格を抑えること。

漆器が身近ではない世代にとって価格が高すぎればハードルが上がってしまう。しかし、だからといって品質を落とせば本末転倒だ。そこで香川県ではあまり行われていなかった「塗りたて」という技法を取り入れることにした。これは油を含んだ漆を上塗り(漆器製作ではいくつかの工程があり、下地、下塗り、中塗り、上塗りなど。字面の通り上塗りとは塗りの最終工程にあたる)に使う技法だ。呂色仕上げ(詳細は後述)に比べると工数が減るため、コストを抑えることができる。その分販売価格も抑えられるので少しでも漆器を手に取ってもらえるのではないかと考えたそうだ。「塗りたて」の仕上がりは柔らかでふっくらした漆らしいものになる。

香川県で一般的な呂色仕上げでは、上塗りのあとに研ぎと艶上げという工程が加わる。これは漆器の中でも高級品に使用される技法だ。表面が鏡面のようにピカピカになる。しかし、これは日常使いのものというより、それこそハレの日など特別な時に使うようなものに使用する技法だ。香川漆器の祖である玉楮象谷が、幕府に献上する漆工芸品を製作していたことを考えれば、呂色仕上げを採用していたのも納得である。

この「塗りたて」という技法、工数が減ると書いたが、それでは誰でもできる技法かというと決してそうではない。むしろとても難しい技法だ。呂色仕上げとは違い表面を研がないため、塗ったその状態がそのまま完成品となる。漆は粘りがあるため刷毛目が極力目立たたないように、また埃や気泡が付かないよう滑らかな仕上がりにするには熟練の技が必要だ。

また乾燥の工程でも苦労したそうだ。当初は商品として店頭に出せるようになるまでにはかなり試行錯誤の連続だったが、いまでは一和堂の戦力になっている。

デザイン面でも様々な取り組みを行った。一和堂では香川県にゆかりのあるデザイナーとのコラボ商品を、デザイナーズシリーズとして展開している。これは県の漆器組合とデザイン協会の取り組みとして企画されたもので、参加するかどうかは各企業の判断だったが、浅野さんは「とにかく挑戦してみる」の精神で様々なデザイナーとコラボを行った。デザイナー側からのオファーも結構あったようだ。

ただ、コラボ商品の開発は必ずしもスムーズにいったわけではなかった。デザイナーのこだわりが実際の製作の場では工数やコスト面で採用するのが難しい場合もあり、デザイナーとの間で侃々諤々の議論になることもあったようだ。

漆は「乾燥」させるのに気をつかう塗料なのだ。乾燥というと熱や風をあてて水分を蒸発させるが漆の乾燥には温度と湿度が重要で、通常の乾燥とは異なる。(温度:25度程度、湿度:75%程度)

そのうえ、1度に厚く塗ってしまうと「縮み」といって表面がシワシワになってしまう。絵具と同じような感覚で扱うとうまくいかない。こうした特性ゆえにデザイナーとの間で認識の違いが表面化することもあったようだ。

こうしたやりとりを経てデザイナーズシリーズは生まれた。

商品開発で浅野さんが心掛けていることがある。

「人と話をすること」

なかでも若い人と話をすることは商品づくりのヒントになることも多い。なにげない会話の中で生まれた商品も少なくない。

高松はお盆の木地の産地でもあるため、祝いごとの贈り物としてもよく使われていた。そのため香川県下の各家庭には、漆塗のお盆が1枚といわず複数枚はあるような状況だった。そうした背景もあり、お客さんからもお盆以外で何かいいものはないかと聞かれたという。そこでカップを色漆で塗ってみたところ気に入ってもらえたそう。当時は独楽塗の朱、緑、黄の3色だったが、いまでは12色でカップだけでなくスプーンやフォークなどバリエーションが豊富だ。

県産品コンクールで最優秀賞も受賞している薔薇の器も何気ない会話から生まれた商品の一つだ。「女性ってバラ好きだよね」という日常の中での会話から、漆器で薔薇をイメージした商品を作ってみようということになった。結婚のお祝いや内祝いとしてお求めになる方も多いそうだ。

こうした様々な取り組みについて浅野さんは、

「何か出来たらいいなと思ってとにかくトライしてみる。」

取り組みを振り返って

「やってよかった。面白いし、なにより(コラボなどは)自分にはない発想を得られる。それは一和堂としても財産になる」

東京での展示会に出展した際、お父様の代から一和堂を知っている方が、イメージがガラッと変わっていて驚いていたそうだ。

様々な新しい取り組みを行う一方で、お祖父さまの代から塗りをしっかりするということを大切にしており、職人にも自分が買いたいと思わないようなものは作ってはいけないと口を酸っぱくして言っている。

コストカットのために下地などで手を抜いたとしても、出来上がったものは見た目からでは玄人でもわからない。しかし、実際に使っていると手を抜いているものは、そうでないものと比べるとやはり塗装の剥げや木地の欠けなどが生じやすくなる。だから、見えないところであっても決して手は抜かない。

デザインは時代とともに変わっても、基本的なモノづくりの姿勢は変わらない。

新しいことへの積極的な挑戦と丁寧な伝統的なモノづくり、伝統と革新の両輪で歩む一和堂の今後から目が離せない。

最後に一和堂を支える工房の様子を少しご紹介。

両手と足でささえて作業 お祖父さまの代から続く一和堂の塗りのスタイル

写真(上)は馬の毛が使われた刷毛で生漆を木地に刷り込んでいるところ。結構な力仕事だ。

高橋さんは一和堂に入社して38年のベテランだ。漆の仕事がしたくて一和堂に入社。天職だと思ってこの仕事をしている、そう仰るその瞳からは職人としての誇りと、本当に漆の仕事が好きなことが伝わってきた。

最年少の髙木さんは入社して8年目。地元の工芸高校を卒業後、香川県漆芸研究所(県が運営する香川漆芸を継承するための教育機関)に入所。そこで3年間香川漆芸を学び、修了後日常使いの漆器づくりの道に進むため一和堂の門を叩く。今は職人として漆と向き合う日々をおくる。

塗の際お盆などを支えるために脚の上に置いている布は漆を吸ってカチカチになっていた。

一和堂の店舗では栗林庵オンラインショップで取り扱いのない商品もご購入いただけます。要事前連絡。詳しくは一和堂のwebサイトをご確認ください。

今回はさぬき市にある(株)安岐水産にお邪魔しました。

安岐水産は津田港のすぐそばにあります。車で5分ほどの場所には「日本の渚百選」にも選ばれた津田の松原があり、風光明媚な観光地として親しまれています。

1965年創業、いかの王様「アオリイカ」を使った「いかそうめん」を中心に香川県ブランドのさぬき蛸や讃岐でんぶくも扱う水産加工会社です。

〈さぬき蛸といりこの瀬戸内アヒージョの製造〉

2019年度かがわ県産品コンクールにて食品部門の「うどん県。それだけじゃない香川県」知事賞(最優秀賞)を受賞した「さぬき蛸といりこの瀬戸内アヒージョ」はかがわ物産館「栗林庵」で3年半の間に2,300個以上販売するほどの人気商品です。

主役であるさぬき蛸、伊吹島周辺の海で取れたいりこ(カタクチイワシ)、香川本鷹(とうがらし)、にんにく、坂出の塩など、香川県産のこだわり素材をぜいたくに使用しています。

商品開発にあたっては何度も試作を繰り返し、食材の配合の割合や、パスタやバゲットに合わせた時の味のバランスはどうかなど、納得がいくまで半年間ほどかけたそうです。

それでは、製造工程を見ていきましょう。

一般的には機械で行うタコの滑り取り(洗浄)を安岐水産では、タコの吸盤から足の先まで手間ひまをかけて手で汚れを落とします。手で洗うことで吸盤の細かい部分の汚れもしっかり取れ、機械洗浄した場合に比べて格段においしくなるそうです。

驚いたのはこのアヒージョの製造工程もほとんど手作業でおこなっていること。

タコは食べやすい大きさにカットし、いりこは頭とはらわたをきれいに取り除きます。

丁寧に下準備された材料を全て混ぜ合わせ、オリーブオイルで満たしたトレイに入れ、均等につけ込みます。

その後、専用の加熱調理機で加熱し、粗熱をとって冷蔵庫に移します。味がなじめば、瓶詰めをして完成です。

〈県産品コンクールの受賞について〉

当時は今と比べて漁獲量が多かったさぬき蛸の普及の目的で、安岐水産にとって初めてとなる瓶詰め加工食品を2019年の県産品コンクールに応募し、知事賞を受賞。受賞後、反響は大きく多くのメディアにも取り上げられました。

過去にも県産品コンクールに出品したことがありますが、その時は惜しい結果となりました。受賞できなかった理由について考えてみると、中身の品質がいいのは当たり前だが、商品の中身だけではなく瓶や箱などのパッケージデザインも重要だということに気づいたそうです。そのときの失敗がさぬき蛸といりこのアヒージョの受賞につながったと、当時のお話も聞くことができました。

最近ではさぬき蛸の漁獲量は年々減っており、製造も難しい状況になってきています。リピートくださる方や、パッケージをかわいいとお土産に買ってくださる方もいらっしゃるので少量ずつでも長く作ってお客様にお届けできるようこれからも作り続けていきたいとおっしゃっていました。

〈漁業の技術的な発展〉

漁業従事者が高齢化し、減少している現状を重く受けとめ、香川県では「かがわ漁業塾」の研修生を募集しているとのこと。さぬき市津田にも毎年県外から漁師を目指して若者が数名来てくれているそうです。

栗林庵につなげて言えば、漁業だけではなく、香川漆器などの伝統的工芸品も後継者不足に悩まされていると聞きます。こういった、地域の魅力である産業をどう未来につないでいくか、もしくは時代にあった技術やシステムをどう取り入れていくかというのが業界に限らず、今後の大きな課題になりそうです。

〈さぬき蛸調査隊の商品開発に協力〉

今年の夏休みには海と日本プロジェクトの企画で「さぬき蛸調査隊」という子供達が参加する体験学習が行われました。タコが獲れない理由を探しに森や海に足を運び、漁師さんの話や大学の専門家の先生に聞きにいった3日間のプロジェクトでした。最初はタコを使った商品を新たに作ろうとしましたが、そもそもタコが獲れません。そこで子どもたちが着目したのはタコが減る原因と言われている鯛に注目。この鯛の増加を抑えることができれば、逆にタコが減らずにすむんじゃないか、生態系を元に戻すことができるんじゃないかと子どもたちは考えたそうです。そこでは子供ならではのアイデアとして鯛を使ったおやつを作ったらという意見が出てきたそうです。

安岐水産の社屋の隣にあるねこ海レストランで料理を提供する際のアイデアとして容器をプラスチックから木製のものに代えたり、鯛を使った食品をお弁当に入れたり、地産地消にこだわり、さぬき市や香川県でとれた食材を使用したりと興味深い考えが多数出てきたそうです。

〈チーム活動について〉

安岐水産では「チーム活動」というものを行っていて、社内の役職、部署などに関わらず、「SDGs社会貢献チーム」や「おもてなし感動づくりチーム」など、全部で6つのチームに従業員全員が参加し、社内を盛り上げるイベントや、お誕生日に感謝を伝える活動、海岸の清掃など様々な活動を行っています。

キャプテンは役職に関わらず、パート従業員やインドネシアからの技能実習生が担当することもあるそう。それぞれのチームでは日常の業務とは別の活動などを行います。インタビューを伺っている最中、事務所の雰囲気がとても和やかでしたが、そういったチーム活動が社内の風通しの良さや信頼関係を形作っているのを感じました。

〈インドネシアの技能実習生について〉

現社長の安岐麗子さんは以前、インドネシア ジャカルタへ日本食品の輸出をされていたそうですが、そういった縁もあってか、現在までに25名のインドネシアからの技能実習生を受け入れています。話を聞くところによると皆さん真面目で技術を真剣に勉強してくれて、一所懸命働いてくれるそうです。

技能実習生の取得した魚の加工方法などの技術もゆくゆくは海外からの原材料輸入などに役立ってくれることで未来につながっていけばうれしいと営業部の山中さんはおっしゃっていました。

今回取材をしてみて、さぬき蛸といりこのアヒージョの原材料や製造へのこだわりはもちろんですが、安岐水産の取り組みについて初めて伺い、社内でのチーム制の導入や、SDGsや食育に関する取り組み、技能実習生の受け入れなど広い視野を持った多角的な活動について非常に魅力的なお話を伺うことができました。これからの未来を見据えた安岐水産の活動に注目していきたいと思います。

〈株式会社 安岐水産〉

https://www.aki-mp.co.jp/

〈ねこ海レストラン〉

安岐水産の社屋に隣接した魚介類を使ったお惣菜店。

瀬戸内のおだやかな海を眺めながらおなかと心を満たせる場所です。

おすすめは「イカ丼」「たこ飯」「さしみ(日替わり)」とのことです。

伝統を大切にしながらも時代に合わせたモノづくりを実践してきた染物屋がある。

この度は創業200年を超える染物屋、大川原染色本舗へ「讃岐のり染」(香川県の伝統的工芸品)の魅力やこれまで手掛けてきた染物の話、今後の展望などについて、香川県伝統工芸士でもある7代目大川原 誠人さんと奥様にお話を伺った。

大川原染色本舗は江戸時代、文化元年(1804年)に初代である富造によって創業された。当時は一般的に藍染が中心で時代を経るごとに、その時代に合わせて手掛ける染物も変わっていった。空襲で多くが焼けてしまったため江戸時代のことについては分からないことも多い。そんな中で、藍甕(あいがめ)の底に保管していてなんとか焼け残った明治時代後期の生地見本を見せていただいた。藍染のもので当時はこの生地見本からお客様に選んでいただいて着物を染めていた。白く染め抜くために生地の両面にのりを置いている。片面だけでは真っ白にならないためだ。両面とも同じ場所にのりを置いていくのには非常に技術がいる。現在では再現が難しいものもあるという。

戦後まもなくのころは、戦時中に使用していた軍服や国防服の染め直しの依頼を多く受けていた。物資の乏しい中で新しいものを見繕うよりは今あるものを、ただそのままでは戦争の苦い思い出がよみがえる。だからせめて染め直して使おう。そういったこともあり染め直しの需要が多かった。他にも進駐軍から星条旗の染の依頼もあった、戦後すぐのことで葛藤もある中で最終的には引き受けた。当時は川や海岸で染めることもあったのだという。

その後も時代に合わせてお客様のさまざまなニーズに応えてきた。

出来るだけお客様からの依頼は断らない。そういった姿勢が今日まで大川原染色本舗が続いてきた理由だろう。

実は、誠人さんは高校選択時には家業を継ぐかどうか迷っていた。周囲からは工芸高校の工芸科を勧められていたが、他校の普通科を選択した。

そんな中、誠人さんが家業である染物について見直す出来事があった。誠人さんのお父様で先代の静雄さんが、当地のデザイン、アートに精通していた金子知事(当時)からのきっかけによって、アメリカ・シアトルにある州立ワシントン大学に客員講師として招かれ、書道と染色を一学期間指導に行くことになったのだ。

このことがきっかけで、誠人さんは家業が海外でも評価されるのだと知った。もし静雄さんがアメリカに行っていなかったら、染色をやっていたかわからないという。

「近くにいるとそれが普通になってしまい、なかなか客観的に見ることが難しかったんです。」

染物屋は全国各地にあり、その数は減ってはきているものの各地にいまも残っている。面白いのは地域によって特徴があり、それぞれ得意な分野があるのだという。例えば、岐阜県には相撲の幟(のぼり)を専門に染めているところがあるなど、染物屋といっても地域ごとにその内容は違ってくる。

香川県には獅子舞の文化があり、秋になるとあちらこちらで祭囃子の音が聞こえてくる。その獅子の胴体部分にあたる布のことを油単(ゆたん)といい、鮮やかな色彩で様々な絵柄が描かれている。この油単の染めにも讃岐のり染が使われている。大川原染色本舗でも多くの油単を染めてきた。この油単の絵柄も今と昔では違ってきている。特にここ最近でガラッと変わってきたという。以前は吉祥柄や武者絵と呼ばれる所謂定番ものが多かったが、現在は同じ武者絵でも、よりストーリー性のある絵柄や色彩など個性が光るものの依頼が増えている。他にも本来はセットで描かれることの多い「龍虎」だが、近年は「虎」だけのデザインを希望されることもあるなど、求められるデザインが変化している。また、図柄が複雑で色も多彩になっているためとても難しい作業が求められる。

「毎回がチャレンジです。」

出来上がった油単はそれ自体がまさにアート作品そのもの。展示して飾りたいくらいだねと、お二人とも笑っておられたのが印象的だった。

私もデザインを見せていただいて緻密でありながら大胆な図案に見入ってしまった。まさしくアート作品そのものといった味わいがある。

ぜひ、祭りの季節に華麗に舞っている獅子の姿をぜひ1度見てみたい。

実際、獅子を新調すると舞っている姿を一目見ようと人が集まってくるそうだ。地域振興にも一役買っている。もちろん、決して安いものでないため地域(自治体)の理解は必要だ。しかし、丹精込めて作られた油単はきっとそれぞれの地域にとって誇りとなるに違いない。

他に最近注文が増えているのが店先に掲げる「のれん」だ。

一時はあまりその姿を見なくなっていた「のれん」だが、最近では再び需要が伸びているそうだ。栗林庵でも大川原さんに染めていただいた「のれん」を使用している。お客様が「のれん」をバックに写真撮影をされている姿をよく見かける。

大川原さんご夫婦は旅行が好きで色々な場所に行かれるそうで、職業柄「のれん」など染物に目がいくとのこと。そうすると京都でも有名店などが「のれん」を使用しているのを見かける機会が増えたと感じるそうだ。

「和モダンな雰囲気や老舗感の演出として「のれん」を使用するところが増えたのではないかと考えています。」

ここまでは、大川原さんが手がけてきた染めの仕事について書いてきた。

ここで、少し具体的な作業についてのお話を伺ったので、一問一答形式で見ていこう。

Q:染めて仕上がるまでにはどのくらいかかりますか。

大川原さん:ものによって変わってきます。色数の少ないものだと3週間くらいで仕上がります。(上記の)油単などになると半年以上かかるものもあります。

Q:色とりどりの染物を手掛けられるにあたって、どのくらいの色を使用するのですか。

大川原さん:もとの色となるものは15色ほどですが、デザインに合わせてその都度調合しています。

Q:染めの中で一番難しいのは何色ですか。

大川原さん:灰色です。灰色を作るにはまず黒を作り、それを水で薄めていくことで灰色が出来上がります。他の色を混ぜ合わせていくことで黒を作るのですが、この時の配分次第で赤っぽい灰色になったり、青っぽい灰色なったりします。この作業が難しいのは染の段階では水分量が多く、この時点では黒く見えるため乾いてみないとはっきりと色がわからないところです。

Q:今まで手掛けてこられたもので最大のものは何ですか。

大川原さん:30年近く前になりますが、冠纓(かんえい)神社の大獅子 です。(*これは県指定の有形民俗文化財にもなっている。)他には約20mの幕も手掛けたことがあります。大きなものになると一度には染められないため何枚かに分けて染めますが、その分縫い合わせる際の柄を合わせることも考慮して染めなければいけません。

最後に今後についてもお話を伺った。「今までもそうであったように、伝統を大切にしながらも時代のニーズに合わせたモノづくりを行っていきたい。そして、いまある伝統のものがそうであったように、いずれは伝統と呼ばれるようなモノづくりを心掛けたい」とおっしゃっていたのが印象に残った。

恥ずかしながら、私は大川原さんに取材させていただくまで、「讃岐のり染」のことをよく知らなかった。しかし今回お話を聞かせていただく中で、「讃岐のり染」の魅力はもちろんのこと、伝統の継承だけでなく、時代と向き合いながら先を見据えた製作を行われている姿に感銘を受けた。私は漆芸の勉強や短期間だが着物屋で働いていたこともあり、いわゆる伝統分野の話を聞く機会があった。もちろん前向きに仕事をされている方も多かったが、困窮している話や消極的にならざるを得ない状況などの話題も多く聞いていた。そういう経緯からか、余計にこんなにも身近に先を見据えた製作をされている姿にはとても心動かされた。

取材のあと、製作の現場を撮影させていただいている際に息子さんも私たちに同行してくれた。伝統分野は後継者がおらず、その歴史に幕を閉じることも多いと聞く。お子さんが家業に興味を持ち、実際に継ぐことのできる体制を築くことはとても難しいと思う。 誠人さんも「これまでの伝統の継承も、これから伝統を作っていくのにも環境づくりが大切だと考えています。」とお話しされていた。 次世代への継承という点でも、大川原染色本舗のこれからが楽しみだ。

敷居が高くてお願いしづらいと言われることもあるという。そこでより身近に感じてもらえるようにトートバッグやハンカチ、巾着など、手に取ってもらいやすいような雑貨も製作している。

栗林庵オンラインショップでも一部だが取扱っているので、ぜひチェックしてみてください。