「伊予竹に土佐紙貼りてあわ(阿波)ぐれば讃岐うちわで至極(四国)涼しい」

今回は「石垣の名城」として有名な丸亀城の敷地内にある「うちわ工房 竹」にお邪魔しました。(2023年1月現在、石垣は修復中です。)ここはうちわ職人の方達が自ら作ったうちわしか置いていないため、タイミングによっては実際の工芸士の方から直接買うことができるというお店です。

皆さんは日本全国で作られるうちわの国内シェアの9割が丸亀うちわであることをご存知でしょうか? 江戸時代初期には「丸亀うちわ」の技術は確立していたといわれ、金比羅参りのお土産として全国的に広がりました。

昨今、扇風機やエアコンなどの家電の発達に伴い、うちわを使用する機会が減っていますが、改めてうちわの良さを見つめ直してみてはいかがでしょうか。

まずは丸亀うちわの制作工程を見ていきましょう。

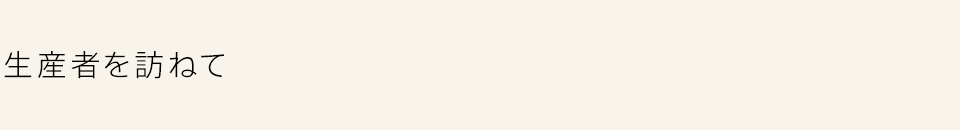

○木取り

水分につけて柔らかくしておいた真竹をうちわに合わせた幅に切ります。

この最初の作業の時点でどのようなうちわを作るかをあらかじめ決めた上で作業を始めます。

○ふしはだけ

骨の上部の穂になる部分は3mmの厚さに削りますが、定規などで測ったりせずに長年の経験を踏まえ感覚を頼りに行います。 うちわ作りでは香川県産の真竹(まだけ)という種類の竹を使っています。竹の種類には他に孟宗竹(もうそうだけ)などがありますが、孟宗竹は厚みが15mm以上あり、たくさん削らないといけないため、丸亀うちわ作りには向かないそうです。(真竹の厚みは7mm程度) 他にも真竹は節と節の間隔が40cm程度と長いため、そういった要因もうちわ作りに向いているそうです。

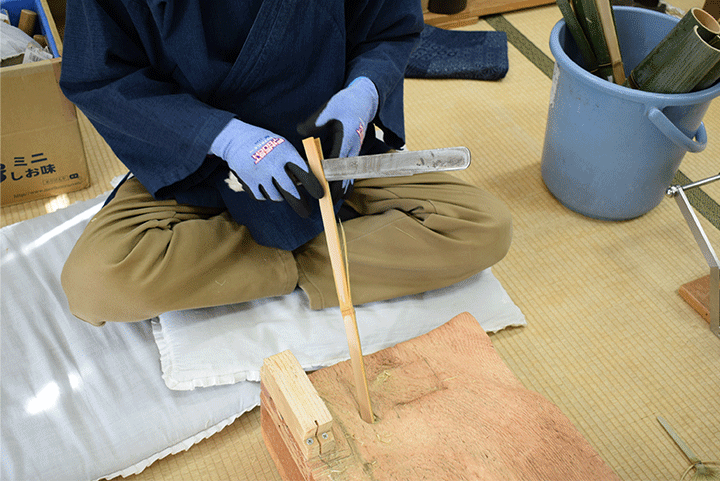

○割き(わき)

専用の割き機を使って、厚さ0.5mmの穂を34〜35本程度作ります。写真で見ると分かりにくいですが、わずかに位置をずらしながら刃をリズミカルに上下することで均等な厚さの竹の骨を作っていきます。

ちなみにこの割き機は大正2年に脇 竹治郎によって開発されました。この割き機が開発され、他の職人たちも広く使ったことによって、それまでと比べて飛躍的に大量生産が可能になりました。そう、この割き機が丸亀うちわがシェアを広げる大きな一因になったそうです。

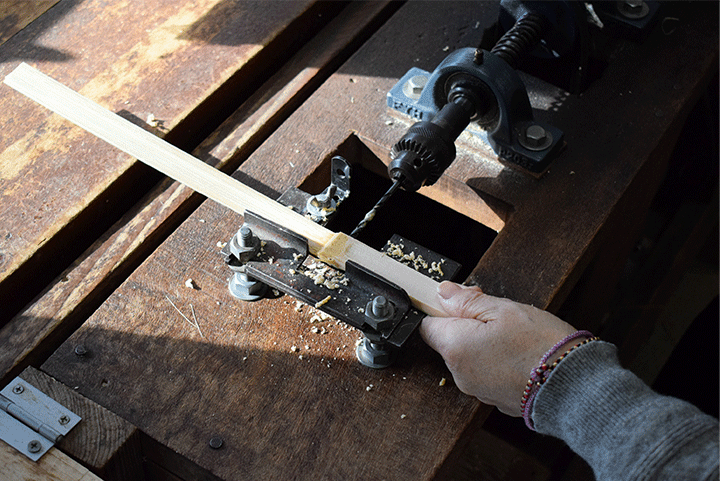

○もみ(もみおろし)

割きの作業で途中まで入れた切り込みをもみおろすことによって、切り込みを柄の根元まで均一に延長することができます。この作業は竹を水分につけ柔らかくした状態でないとできません。一見、割きの作業で根元まで切り込みをいれればいいと考えてしまいますが、そうすると竹の骨の1本1本が切れて、バラバラになってしまうため、うまくできないとのことでした。全ての作業はあるべくしてあるということを改めて知りました。

最終的には幅17mmの中に厚み0.5mmの穂が33~34本できます。

○穴あけ ○柄削り ○編み

うちわの骨を扇形に開く役割の鎌を通すための穴を開けたり、柄を削り手に馴染む形状に調整する作業です。

「編み」の作業を行う人たちについては、「編み子」と呼ばれていて、昔は子供たちが作業を担うこともあったそうです。

○付け

左右のバランスが崩れるとうちわとして形にならず、「付け」という作業はうちわを完成させる最後の大事な作業です。昔はこの作業をやる人を「付け師」と呼んでいたというほど、熟練した技術が必要になります。

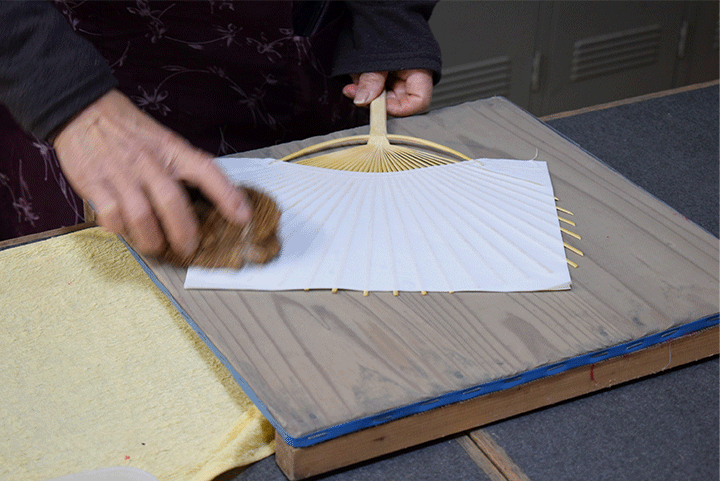

○貼り

まずは骨に糊をまんべんなく、次に紙の根元だけに糊を塗ります。夏は水分量を多くし、季節によって糊の濃度を変えるそうです。

和紙の位置を合わせたあと、たわしで優しく撫でることによって、空気を抜き、隙間なく紙を貼り付けます。

紙の間に空気が残っていると紙と穂が接着しないので気をつけます。

最後に日陰で自然乾燥させます。

○たたき

うちわ作り体験では、はまぐり型と丸型のうち、好きな方を選べますが、伝統的なはまぐり型の方が表面積が大きく、仰いでみると風が冷たく感じました。

左右片側ずつ鎌をあてがって、木槌で力を込めて叩いて余分な部分を切り落とします。

栗林庵スタッフもこの工程を体験させていただきました。思いっきり力をこめて木槌でたたくのでストレス発散にも最適でした。(笑)

○へり取り

「へり紙」と言われる5~7mmほどの細長い紙を3・4cmの間隔であてがってつまんで貼り付けていきます。この作業も体験させてもらいましたが、表裏で均等折って貼るのが難しく、慎重に作業するので時間がかかりました。

昔の職人はへり取りならへり取りを、と一人の職人が同じ作業を担当していたので、ヘリ取り専門の職人にかかると、くるっと回したかと思うともう終わっているほどあっというまに貼り付けられていたそうです。

こうして一つ一つの全ての作業を正確に丁寧に行うことで最終的に丸亀うちわが完成します。

○丸亀うちわ

丸亀うちわの特徴は何ですかと尋ねると、伝統工芸士の大林 正春さんは「雄竹(おだけ)の平柄(ひらえ)」が丸亀うちわの原点である、と教えてくれました。雄竹とは直径の大きな品種の竹で、平柄とは持ち手の部分が平らということを指します。平柄だと割き機にかけることができ、そうすることによって作業効率が上がり量産ができるようになりました。明治時代に組合ができ、町全体としてうちわ作りに取り組んだところも丸亀うちわが全国的に普及した要因です。

「伊予竹に土佐紙貼りてあわ(阿波)ぐれば讃岐うちわで至極(四国)涼しい」

冒頭にも掲げたこの歌のように四国内で手に入る材料で作ることができたというのもここまで丸亀うちわが普及した一因です。

量産できるからこそ値段も抑えられ、丈夫で安い。過剰な装飾をこらしたものではなく、あくまでも日常の道具として丸亀うちわは始まりました。ただ、冒頭でも触れた通り、家電製品の普及にともない、実用品としての出番は少なくなっています。そのかわりに、家に飾って眺めたり、夏祭りで浴衣と合わせたりとファッションアイテムとして使われる方の比重が高くなってきているのを感じるそうです。これからはファッション性や装飾性の高いものに付加価値を見出すことができるような方向に力を入れたいと「うちわ工房 竹」代表の藤岡 陽子さんは語っていました。

藤岡さんはうちわ作りに携わる前は海外に生活の拠点があり、海外の文化に興味があったそうなのですが、日本の伝統工芸の良さに改めて気づくことになり、今は

「日本の伝統工芸に携わることができてとても充実しています。」

と心からおっしゃっていました。

伝統工芸士の川田久子さんは「竹を割って削って細工をするのが本当に楽しい」と目を輝かせていました。

みなさんの真っ直ぐなてらいのない言葉に、自分は心からそう思えることがあるだろうかと改めて見つめ直すきっかけになりました。

藤岡さんは以前、見学に来た小学生から言われて心に残った言葉があるそうです。

丸亀うちわについての説明を聞いたある小学生から(大切なのは)「歴史をつなぐってことですね。」という言葉を投げられました。それを聞いて藤岡さんは小学生から本質を突く言葉が出てきたことに感嘆し、なんとしてもこの伝統を途絶えさせてはいけないと心持ちを新たにしたそうです。今後の展望について藤岡さんは「子供の頃から丸亀うちわを身近に感じてもらい、海外にもアートとして受け入れられればとてもうれしい。」とおっしゃっていました。

今回取材をしてみて、丸亀うちわは他の伝統的工芸品と比べても、技術技法講座を毎年行っており、後継者対策に力を入れているのが分かりました。お話を伺ってみると、伝統工芸士の方もこの講座を受講されてからうちわ作りを始めた方がほとんどでした。定年を迎えて始められた方や子育てが一段落してから始める方もいらっしゃいました。そういった様々なタイミングで始めやすいところも、うちわ作りに携わる方が多い理由なのかなと思いました。

また、関わる方もみなさま仲良くチームワークの良さも感じ、純粋にやりがいを感じている方が多いのも、丸亀うちわに魅力があってのことだと思います。

手仕事と自然の素材の味わい深さ、また、江戸時代から続く日本文化をこれから先の未来へとさらにつなぐことの意味を考えさせられる取材になりました。

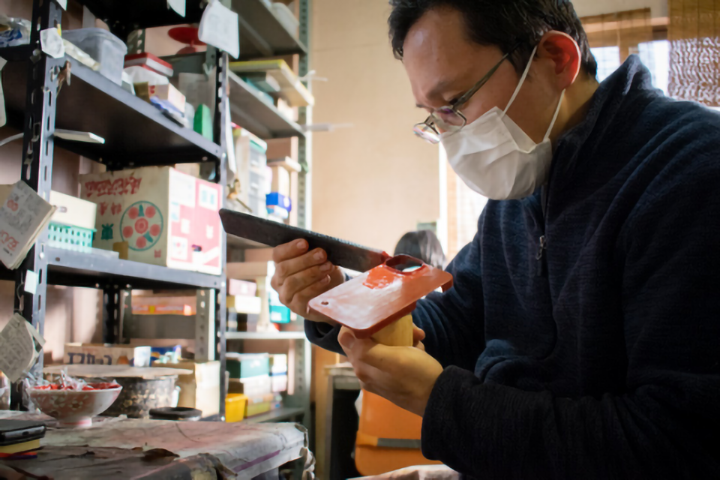

香川県高松市で親子3代に渡って漆器店を営む中田漆木にお伺いしました。今回お話をお聞きしたのは中田漆木とは別に、中田陽平個人としても栗林庵オンラインショップに出品いただいている中田陽平さん。

陽平さんは高校卒業後、現在お父様が代表を務める中田漆木に就職し、以来22年間(2022年現在)にわたって漆器製作に携わっておられます。現在は国の伝統工芸士(平成28年度認定)としても活動されており、学生や観光客向けへのワークショップ等を通じて香川漆器の魅力発信にも精力的に活動されています。今回はそんな陽平さんに漆器製作への想いや漆器の魅力について語っていただきました。

最初は漆器製作がしたくて中田漆木で働き始めたというよりは、高校卒業後の就職先として、実家が漆器店を営んでいたから漆器製作に携わることになった、と陽平さん。しかし、製作に携わるようになってからは漆の世界に魅了されていくことに。

「私自身高校を卒業して家業の漆器屋で仕事するようになり、これだけの工程を経て漆器が作られているのだと実感する事で漆器により興味を持つようになりました。」

陽平さんが中田漆木で働き始めたころには、拭き漆と呼ばれる技法が仕事の大部分を占めており、塗りの仕事はそこまで多くはなかったそうです。

拭き漆とは生漆(漆の木から採取した漆を濾して異物を取り除いたもの)を木地に刷り込み、それを拭き取る、その工程を何度か繰り返すことで、木地の木目を活かした艶のある木製品に仕上げる技法です。

また、当時は木彫教室が複数あり、そこから仕上げとして拭き漆の依頼が多く寄せられていたそうです。しかし、当時陽平さんは「その状態がずっと続くことはないだろう、木彫教室の先生も高齢化しいずれは引退される。お弟子さんがいらっしゃる場合もあるだろうけれど、生徒さんがそのまま教室に残られるとも限らない。」と考えていました。実際、当時から教室は減少し陽平さんの懸念は現実のものになってしまいました。

そこで、当時陽平さんは拭き漆だけでなく塗りの技術も必要だと考えていたそう。そんな折、一度、家を出て外で働いていらっしゃったお兄様の大輔さんが中田漆木に就職するために戻ってこられたことで、技術を学ぶため香川県漆芸研究所(以下、研究所)への入所を決意。昼間は研究所に通い、帰宅後は中田漆木の仕事をこなすという生活を送られたそうです。

「香川県漆芸研究所は、香川県の伝統漆芸や人間国宝の技法を受け継ぐ人材の育成を目指しています。」(香川県漆芸研究所HPより抜粋)

特に研究所では香川漆芸の3技法、蒟醬、彫漆、存清をメインとしており、これらは「彫る」ことをメインとした技法です。(技法の説明はこちらのページをご覧ください。)

現在陽平さんは、研究所で学んだ技法を使用した商品も製作され、栗林庵へも納品いただいています。特に陽平さんは存清を専攻していたこともあり、現在も存清を使用した漆器製作をよくされているそうです。また、3技法とは別に香川県の代表的な技法である象谷塗の漆器もよく製作されています。(象谷塗についてもこちらのページをご覧ください。)

漆器製作をするにあたって心がけていることをお聞きすると、「ひとりひとりのお客様のご希望に合わせて既存の商品をご提案したり、木地からオーダーメイドできる事も含めて、できるだけ気に入って貰えるよう意識して製作しています。」そのために、「今も昔も根本は変わらないと思いますが、より漆の魅力をアピールできるように自分達の知識やできる事を更新していきたいと思っています。」と語ってくださいました。

そう語られた通り、栗林庵オンラインショップの企画「香川の漆作家特集 vol.4」では、香川県産にこだわった商品を出品いただきました。

「今回出品している品物は素材から香川県産にこだわっているので、菓子切りに使用している竹をさぬき市長尾地区から伐採してきたり、器も数少ない地元の木地師に依頼したりして製造しています。見た目にも素材がわかりやすい仕上げを施しているので、漆器が作られた時間を感じて頂きながら長く使って貰えれば嬉しく思います。」

他にもヤドン関連商品の製作や、日本最大の産地である香川県の手袋とのコラボ商品の製作もされており、伝統を大切にしながら新しいことにも挑戦されています。

取材を通じて、特に陽平さんが大切にされていると感じたのが、人と人との「つながり」や「コミュニケーション」ついてでした。漆器製作について考えようとすると、「伝統」や「技法」などに意識がいきがちですが、陽平さんのように生業として漆と向き合った時、漆器産業に限らず、ある種、仕事をする上で根本的な部分が非常に重要なのだと改めて感じました。

その一例が漆器には欠かせない素地の部分である木地製作に纏わるお話でした。先に今回の出品商品に関するこだわりのところで語ってくださっていますが、地元の木地師の方へ依頼されたというのも、県産品へのこだわりはもちろんのこと、何より製作にあたって密にやり取りができること、日頃から信頼関係を築けていることが大きいようでした。

木地製作を木地師にお願いする場合、図面を渡して希望の形に挽いていただくわけですが、県外の場合だとどうしても微妙な修正が難しく、また注文ロットも大きくなることに加え納品までに時間がかかることもある。その点で今お願いしている県内の木地師の方だと微妙な修正やロットでも相談がしやすいという強みがある。これは日頃から、仕事に限らず、ちょっとした世間話をするなど、信頼関係が築けていることが大きいと、陽平さんは仰っていました。また、これは木地師だけでなく他の部分に関しても、ふだんから作り手との横のつながりを持つことが重要であるとも語っておられました。

コミュニケーションの大切さは製作面だけでなく、販売の部分でも非常に重要だと陽平さん。展示会や直接工房に来られたお客様の声を聴き、そこからニーズを汲み取っていくことは製作の指針になる非常に重要な部分。オーダーメイドでご注文をお受けする場合には、お客様のイメージに沿えるよう密にやりとりをして、真にお客様が求めているものはなにかを知る必要がある。そのためにお客様とのコミュニケーションが重要になることは言うまでもない。その上で、自身の知識や技術に不足があれば要望に応えられるように勉強してアップデートしていく。その繰り返しだと仰っていました。

最後に陽平さんにとって漆器の魅力についてお聞きした。

「長く使うことができ、使っていくうちに表情が深くなる」、こういうのもなんですが、と前置きをされたうえで、「僕が作った漆器でなくてもよいので、しまいこまわずに普段から使ってほしい。額作品なら普段から飾って鑑賞してほしい。もちろん、(陽平さんが)製作した漆器を使っていただけると嬉しいですが」と笑顔で仰っていました。

漆器は修理や塗りなおしをすることで長く使うことができる。また、漆器は軽く熱が伝わりにくいため飯椀や汁椀としても非常に優れている。まさに普段使いにぴったりの食器だ。木目を活かした木のぬくもりを感じるものから、漆器のイメージカラーとも言えるシンプルな深みのある黒、加飾を施した華やかなものまで、自分のライフスタイルにあった漆器をぜひ普段の生活の中に取り入れてほしい。

中田漆木ではオーダーメイドだけでなく修理も請け負っている。漆器のことで困ったことがあれば、陽平さんはもちろん中田漆木に相談してみてほしい。

突然ですが、みなさん和菓子はお好きでしょうか?

いろいろなスイーツがSNSや雑誌をにぎわせ、スーパーやコンビニなどで目にする機会も多い昨今ですが、和菓子に使われる素材の素朴さや、ほどよい甘さに安心感を感じる方も多いのではないでしょうか。

今回は和菓子の中でも、「種菓子」と呼ばれる最中の皮やふやきせんべいを専門に焼き上げ、県内外の和菓子屋に卸しをおこなう髙尾最中種商店にお邪魔しました。

『栗林公園の松、桜、雪』は栗林庵のオリジナル商品で、2022年3月の販売開始以来、累計1500個以上を売上げるヒット商品になりました。もち米粉をベースにほのかに感じる醤油風味のせんべいに高瀬茶などを混ぜ込んだ和三盆糖を表面に塗った昔ながらの素朴で上品なお菓子です。甘味がやさしく軽い食感なので、食べ飽きることがなくリピーターも多くいます。

それではさっそく、『栗林公園の松、桜、雪』シリーズの製造工程を見ていきましょう。

○もち米の玄米を精米→洗米→浸水→脱水の工程を経て、製粉する

まず自社で保管するもち米の玄米を精米し、それを粉にします。

このもち米を製粉するために必要なのが製粉機なのですが、最中の皮を作る事業者の中にも自前で製粉機を持つところと持たないところがあるようです。製粉機を自社で持つことにはメリットとデメリットがあります。デメリットとしては、当然お米の管理を自分たちで行う必要があり、作業工程や清掃作業が大変だったり、また準備に時間がかかるため急な注文に対応できないということが挙げられます。

そして、メリットは自社で製粉を行うことによって、新鮮なもち米粉を原料とすることができ、美味しい種菓子を作ることができるという点です。

○こねる(生地をつくる)

新鮮なもち米の粉に水と砂糖、醤油を混ぜ合わせミキサーでこねます。(ちなみに醤油は香川県産の醤油を選りすぐっているそうです。)

ミキサーでこねた生地は機械で圧延し、手作業で裁断します。

○ローラーでサイコロ状にカットする

板状になった団子の塊を商品ごとの幅にカットし、専用の機械に通すことでサイコロ上の団子ができます。生地は時間が経つとどんどん硬くなるので、すぐさま焼成作業にかかり、ふやき煎餅にします。

○鉄板で焼く

サイコロ上の団子を鉄板に並べ上下から挟んで焼き上げます。そしてサイコロ状から円形に広がったせんべいをまだ熱いうちに手で半分に折り曲げ、さらに焼き上げます。この時に厚みと形を調整するそうですが、誰がやっても同じようにできるわけではなく、ふっくらと軽い食感で綺麗な円型にするには熟練の技が必要とのことでした。

ちなみにこの機械を作っていた会社も今では無くなってしまったので、メンテナンスは自分たちで行うそうです。この機械だけではなく、他にも最中の焼成機のメンテナンスについても同様で、そこの調整にも長年の経験や感覚が必要になります。

○砂糖を塗る

和三盆、上白糖、卵白、水など混ぜたものを全て手作業で焼き上がったせんべいに塗っていきます。(写真は『栗林公園の松』。高瀬茶の粉末が入っているため緑色をしています。)

通常、どうしても塗った砂糖が流れてしまうそうですが、試行錯誤の末、砂糖が流れない方法にたどりついたそうです。

また、砂糖も日にちが立つほどにどうしても劣化してしまうので、作り立てを出荷できるように、製造と在庫管理には気をつかっているそうです。

○乾燥

○包装

そして乾燥させたものを専用の機械で個包装し、完成です。

話を聞くところによると、製粉したもち米粉はその日の気温や湿度によって調子が違ってくるため、何十年も前からその日の気温や湿度、材料の配分、焼き時間などを細かく記録したノートをずっとつけているそうです。昨今はほとんどの作業を機械が行なってくれるということが多い中、髙尾さんは生地の柔らかさやその日の気温などいろいろな条件に合わせて、材料の配合、分量や焼き加減などを“職人の長年の勘”で調整しており、365日、変わらぬ製品をつくれることが髙尾最中種商店の強みと語っていました。

パッケージデザインをお願いした藤本 誠さんのイラストを額に入れて作業場の壁に飾っていました。

パッケージについてだけではなく、商品開発についての心構えなどについてもお話しを伺い、深い感銘を受けたため、藤本さんにコピーをいただいたそうです。

作業場の中には最中の皮を成形して焼き上げるための型がありました。この型を作る会社も日本全国で数社ほどしかなく、注文しても半年以上かかることも珍しくはないそうです。最中の焼成型は240度前後の温度で使用されるので、熱によるゆがみや、経年劣化による模様の荒れが出てくるとのことです。

できるだけ最中型が長持ちするように、最中型・焼成機の普段のメンテナンスを自分たちで行うことができるのも髙尾最中種商店の強みの一つだそうです。

○新店舗について

現在開店準備中の新店舗についてもお話を伺いました。(2022年10月現在)

新しい店舗ではオリジナルの最中も販売予定で、こちらは新たに自社用に型を作成し、自宅でオリジナルのあんこを最中の皮にはさめるような販売方法も検討されているようです。

お店では最中などを販売するのはもちろんですが、せんべいや最中のできるまでの過程がわかるようなパネルを設置するそうです。自分たちが作ったものを売ることが目的ではなく、せんべいや最中の文化やおいしさを知ってもらうことで、和菓子業界全体に興味を持ってもらって、ゆくゆくは本業である卸業を活性化させるのが狙いだということです。

これまでは卸業を中心に事業をされていたようですが、これからはそれ以外の新しいことにチャレンジしたいという前向きなお話も伺えて、こちらも背筋が伸びるようでした。これからの髙尾最中種商店にもみなさん期待してください。

髙尾最中種商店は祖父、祖母の代から父、母、息子、奥さんとご家族を中心に長年つづけられてきたようですが、経験と勘をたよりにおいしさのために妥協のない製造方法を守り通しているのを今回の取材で強く感じました。また、ハイテクな機械まかせではなく、自分たちで細かいメンテナンスや調整を行い、全体としてどこか人肌の温度を感じることができるところが、最中やせんべいの安心感のある素朴な味につながっているのだと感じました。みなさんも、昔ながらの最中やふやきせんべいの味をあらためて再発見していただければうれしいです。

栗林公園の裏山、紫雲山に連なる峰山で養蜂を営む峰山ハチミツに取材に行ってきました。

お話を聞かせてくださったのは株式会社ミネックの社長である天野洋平さん。

もともと株式会社ミネックは浄化槽の設備管理を主にする会社で、洋平さんの代になってから新事業として養蜂業を始められたそうです。

洋平さんとミツバチの出会いは以前勤めていた会社。そこでの出会いから、会社を継ぐために香川県に戻って来られて養蜂を始められることになるわけですが、「すぐに養蜂を始めようと考えたわけではありませんでした。」「いつか養蜂ができたらいいなくらいで、最初はペットとしてミツバチを飼ってみようという気軽なものでした。」

それが今年の7月で、養蜂を始められてから丸7年。

養蜂を始められるにあたって、「養蜂業界では個人事業主として養蜂を営んでおられる方がほとんどのため、明確な養蜂技術の継承方法がなく、独学で養蜂について学びました。」

また、「ミツバチが色々な場所から花の蜜を集めてくるため、他の養蜂家さんがいるところからある程度距離が離れている必要がある。」など養蜂ならではの注意事項があるのだとか。また、「養蜂をやってみたいという人は多くいるものの、考えていた以上に大変で途中でやめてしまう方が多いのが実情です。」洋平さんも最初、養蜂をしている知り合いの方から、「養蜂は難しいぞ。」「毎年決まった量が採れるわけじゃないから、ストックは持っておいたほうがいいよ。」とアドバイスされたそうです。幸い「いまのところ極端な量の変化はなくきています。」ただ「自然のものなので全く採れないこともあるのかもしれないなとは思っています。」

ここで、そもそもミツバチがどんな生活をしているのかをお聞きしました。ミツバチが花の蜜を集めて、いわゆるハチミツを作っていることは知っていても、その生態については全くといって知りませんでした。

ミツバチのグループを構成するのは「1匹の女王蜂と数パーセントのオスバチ、90%以上が働きバチです。」ちなみに働き蜂はすべてメスで、オスは採蜜を行わないそう。では何をしているかというと、交尾のみしています。

女王蜂は最初から女王蜂として生まれてくるのかと思いきや、巣の中にある王台と呼ばれる場所に産み付けられた幼虫が、ロイヤルゼリーを食べ続ける(他の蜂も生まれてから3日目までは食べるもののそれ以降は花糖と花粉に変わる)ことで女王蜂になるのだとか。

次に1年間のサイクルとして「2月ごろは5000匹くらいですが、5月のゴールデンウィークの後には5万匹くらいで約10倍に増えます。短期間で増えるので時期によってハチミツの採れる量が違ってきます。」

「若い蜂は巣の中の作業だけで採蜜には行かないんです。生後2週間くらいたってからハチミツを採りに行くようになります。」

生後2週間。そもそもミツバチの寿命はどれくらいなのかをお聞きすると、「採蜜を行う働き蜂は40日くらいです。」つまり1シーズン中にも働き蜂は世代交代が行われていることになる。なので「ハチミツは実はすごく貴重なものなんですよ。」と洋平さん。

ミツバチの大敵はスズメバチ、特にひときわ大きいその名もオオスズメバチ。そしてダニ。スズメバチは人にとっても正直出会いたくない蜂ですが、ミツバチにとってはまさしく生命にかかわる存在。そのため、「春先のうちにできるだけスズメバチの女王蜂を駆除します。」それでも当然完璧ではなく、秋にもスズメバチを駆除する必要があるそうです。

そして、もう一つ厄介な存在なのがミツバチの卵に寄生し、卵の養分を餌とするダニ。採蜜を行わない時期に2種類くらいの薬を交互に使用して駆除をするそう。交互にする理由は薬に対する耐性ができてしまうため。ただ、完全に駆除できる薬が今のところなく、毎年多くのミツバチが命を落としているそうです。

昔はダニはそこまでいなかったが、増えてきているという話もあるそうで、原因はよくわかっていないようです。「薬の開発は今後の養蜂にとっては一つの大きな課題」だとおっしゃっていました。

自分で世話をすることで、そこからいろいろと学ぶことが多いそうで、一例として、「蜂は黒色に反応して攻撃を仕掛けてくるといわれていますが、黒色のものを身につけているからといってすぐに攻撃をしかけてくるわけではなく、怒らせてしまったときに初めて、黒色に目がけて攻撃をしかけてくることに気が付きました。」

刺されることはないのかお聞きしたところ、「刺されるときは10発くらい刺されます。」

今回の取材中にも1回刺されておられましたが、平然とされていたので大丈夫なのかお聞きすると、「結構痛い」とのこと。ただ「痛いからと騒いでしまうと、ミツバチが余計に興奮してもっと刺される」のだそう。

では、どんな時に刺されるのか。

「ミツバチの機嫌が悪いと刺されやすいです。寒い日や風が強い日などは特に機嫌が悪く、逆に暖かい日には機嫌がよい」とのことでした。ちょうど取材の日も少し肌寒いときでした。

次に峰山ハチミツの特長についてお話しを伺いました。

すっきりした甘さと香りの良さが特長で、峰山ハチミツのハチミツはすべて百花蜜。

「時期によってヤマザクラ、ニセアカシア、ミカン、ハゼの花、モチノキ、アカメガシワ、百日紅などの花の蜜が混ざっています。」しかし峰山ハチミツでは「花の種類ではなく、ハチミツが採れた季節や時期を明記するようにしています。」これは「採れた時期によって風味が違う」からだそうです。実際、購入されるお客様の中には採蜜された時期を指定して購入される方もいらっしゃるのだとか。(在庫がある限りは提供できる。)

「ハチミツというのは養蜂家が作っているわけではなくミツバチが作っています。そのお手伝いをしているのが養蜂家」なので「天然のものでコントロールすることは難しい。」

なので「味わってみて好きだな、と感じたものを選んでくれたら。」そして、「毎年の違いを楽しんでいただけたら。」と洋平さん。

次におすすめの食べ方もお聞きしました。

「難しい質問ですね。」と前置きしつつ「ベストはハチミツバタートースト。これは絶対なんですよ。」と少し力を込めて答えてくださいました。

ほかにも「ドレッシングに使っていただくのもおすすめです。玉ねぎとにんじんをすり下ろしたものと、醤油と酢とオリーブオイルを入れて混ぜ合わせて完成です。」「サラダにかけると野菜の風味から始まって、後味にハチミツの花の香りがほのかな余韻として広がる。」のでドレッシングとして相性がいいのだとか。そういう意味で「ソースにいれても面白い。」とも。

保管に関しては「冷蔵庫に入れると結晶化してしまうため、机の上(常温)に置いておいたほうがいいです。また、容器からすくい取る際にはキレイな乾いたスプーンですくってください。水がつくと糖度が下がり発酵してしまうことがあるので。」とアドバイスをいただきました。

最後に「峰山という自然の中にある環境を活かした、現在養蜂とは別に行っている探検隊という子どもたち向けのイベントも含めて、観光農園のような形で訪れる人に楽しんでいただけるような展開をしていければと」今後の展望も語ってくれました。

ミツバチに刺されることもある中での養蜂についてお聞きしたとき、「憎たらしいです、手間もかかりますし。でも世話をした分、返してくれるので。子どもと一緒ですね。」と少しはにかんだように語ってくださったのが印象に残っています。

新商品の構想もあるそうなので、今後の展開が楽しみです。

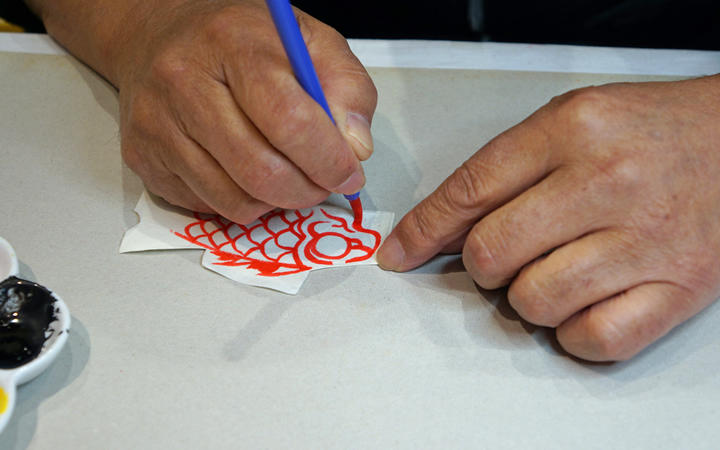

昭和の頃には、春先から端午の節句にかけて日本各地で大きな鯉のぼりが大空を泳いでいた。

しかし今では、鯉のぼりをあげている家は少なくなってきている。

今回、坂出市のご自宅で手描き鯉のぼりを制作している「手描き鯉のぼり 三池」さんを訪ねた。

もともと奥さまのご実家が製造業を営んでおり、三池さんは元々はサラリーマン。三池さんが本格的に鯉のぼりを作り始めたのは57歳の時、お義父さまが亡くなられてからの事。それまでは、お義父さまが依頼を受けて、小学生たちに実演を行う際にお手伝いをするくらいだったそうだ。

それが、いまでは20年近く手描き鯉のぼりを作りつづけている。なにか特別な想いがあるのだろうと思いきや、「使命感があったわけではありません。ただ次の世代への繋ぎになれれば。」と笑う。

鯉のぼりの素材は昔ながらの和紙。明治ごろは和紙のものが多かったそうだ。布製の鯉のぼりもあったが、戦後しばらくまでは物資不足もあり、和紙の鯉のぼりが主流だった。

「和紙を貼り合わせて、鯉の形に裁断、成形して大きな鯉のぼりにしていました。」と奥さま。

ここで、そもそも鯉のぼりがどんな経緯で生まれたのかに触れておきたい。

江戸時代、武士が端午の節句に家紋の入った幟や吹き流しを飾る習慣があった。それを、一般の庶民がまねて鯉のぼりをあげたのがはじまりだと言われているようだ。なぜ鯉なのかについては中国の故事が由来だとされている。「登竜門」ということばにもなっている、中国の黄河にある龍門。そこを登り切った鯉は龍になる、と言われていることから、鯉の滝登りは立身出世の象徴であり、それを模した鯉のぼりにも、跡継ぎに対する立身出世への願いが込められているのだろう。

話を戻して、奥さまのご実家のお店について、その歴史を見ていきたい。先々代で創業者の山下さん(奥さまの旧姓は山下さん)が播州、いまの兵庫県で鯉のぼり作りを学び、そのノウハウを持ち帰ったのが始まりだという。

しかし、鯉のぼり屋といっても、年間を通して鯉のぼりだけを作っていたわけではなく、「鯉のぼりは季節ものなので、季節によって凧や灯籠なども作っていた。和紙や竹ひごなど使用する素材が一緒だったから。」とは奥さま。

奥さまも子供の頃からお父さまのお手伝いされていたそうだ。

「分業で製作していたのでご家族と従業員の方を合わせて10人くらいで分担しながら製作していました。」

三池さんによると「当時は皆、絵が描ける人たちばかりでした。お義父さんは下書きもせず、感覚で描いていました。」ならば絵を描く事が好きだったのかと思いきや、「好きというよりは、職人だったから。」と奥さま。職人として経験を積んだからこその技だったのだろう。

また、鯉のぼりに纏わるこんなエピソードを語ってくれた。

以前は一般的に母方の実家が鯉のぼりを用意していた。立派な鯉のぼりをあげることが1つのステータスであり、立派な鯉のぼりをあげると、「良い嫁がきてくれた」と言われていたそうだ。ところが、だんだんサイズが大きくなってしまい、最終的に「競争になるから、鯉のぼりは揚げるな。」なんてことになってしまった地域もあったという。

昭和のバブルのころには、海外へも輸出されていたという。

「製作した鯉のぼりにMade in Japanの印を押して、輸出していました。」

端午の節句にあげるためではなく、「玩具」として輸出され、パーティーの飾りやタペストリーなどのインテリアとして流通していたようだ。アジアのエキゾチックでオリエンタルなデザインがウケていたのであろう。

瀬戸大橋が開通した際には、記念公園で家族総出で実演販売を行なったそうだ。

「あれが大きなイベントとしては最後だった」と懐かしそうに語る。

いまでは住宅地やマンション住まいなど生活環境の変化、端午の節句に対する価値観の変化によって、鯉のぼりをあげることが少なくなっている。

そんな現状に三池さんは、「子どもの頃に鯉のぼりをあげていた年配の方には、鯉のぼりへの郷愁があると思います。玄関先などに飾って季節を感じていただければ。」と語る。

そんな思いから三池さんの代に誕生したのが、栗林庵でも販売している卓上サイズの小さな手描き鯉のぼりだ。

「お義父さんの代まではここまで小さなサイズの鯉のぼりを作ってはいませんでした。お客さんの要望に応えていたら、いまの形になったんです。」

土台の木は資材屋で買って来た材木を、三池さん自身で成形しているそうだ。

鯉のぼりの口部分と木の支柱に巻き付けてあるワイヤーは別々になっている。支柱側のワイヤーは「く」の字型でそこに鯉をはめて固定しているので、鯉を引っ張ると簡単に外すことができる。これは普段コサージュ等を作っておられる奥さまのアイデア。

「手芸用のワイヤーを使ってこういう形にしてみたらって」と奥さま。

お二人の共同作業によって、いまの形が出来上がった。

以前は顔料を使って彩色していたが、鯉のぼりのサイズが小さくなったので、いまではアクリル絵の具と墨汁で小さな鯉のぼりにひとつひとつ丁寧に鯉の姿を描いている。その細やかな仕事から、「印刷しているのでは?」とおっしゃられる方もいるのだという。

そんな三池さんに奥さまは「とても細かいところまでこだわってつくっているので、工程見本をつくっておかないと次の世代が同じように作れない」とほほ笑む。

しかし今後の展望について、「後継者の問題もあり、手描き鯉のぼりが継承されていくかどうかはわからない」と三池さんは語る。

鯉のぼりは当初、歌川広重の浮世絵に描かれているように真鯉一匹だった。それが時代の流れの中で緋鯉が増え、今では青や緑の鯉もいる。子どもを意味した真鯉がお父さんに、緋鯉がこどもに。今では緋鯉はお母さん、その下にいる小さな鯉が子どもたちにそれぞれ変化している。

鯉のぼりは、その誕生から現在まで、時代に合わせて変化を続けてきた。ただ子を想う親の気持ちは変わらないはずだ。

大空を泳ぐ姿は雄大で美しい。

一方で、小さな和紙の手描き鯉のぼりには素朴な風合いと愛らしさがある。いまのライフスタイルに合わせて生まれた小さな手描き鯉のぼり。お子さんのいる家庭で端午の節句に合わせて飾るのはもちろんのこと、季節の風物詩やインテリアとして飾ってもいいかもしれない。三池さんの作る鯉のぼりの最大の魅力はここにある。気軽にそして手軽に、日本の風物詩を味わうことができる。

バブルの頃海外に輸出されていたと先に述べた。栗林庵には海外からのお客様も多い。日本的なお土産を求められる方にとっては最適なアイテムの一つだ。また、逆に日本から海外へ行くので、何か良い手土産はないかと探しているお客様も意外と多い。日本的かつコンパクトで持ち運びがしやすい小さな手描き鯉のぼりはそんなニーズにも答えてくれる。大空は泳がないかもしれない、しかし空を飛んで異国の地にたどり着くのだ。

昔を懐かしんで、子どもの健やかな成長を願って出産祝いやお誕生日の贈り物として、また新築祝いや引っ越し祝いなどのギフトにもぜひ活用してほしい。後継者問題は気がかりではあるが、手描き鯉のぼりにはこれからも子どもたちの成長を見守ってほしい。