香川県の中心にある高松港からフェリーに乗って1時間、観光地としても人気が高い小豆島に辿り着きます。

小豆島は豊かな島です。オリーブの植樹に日本で1番最初に成功したことから、産業にはオリーブオイル、オリーブ加工品の生産、手延べそうめん、醤油、佃煮など気候風土にあった美味しいものがたくさん作られています。

海があり山があり温暖な気候なので都会からの移住者も増えている人気の島です。

ちょうど取材に伺った際は瀬戸内国際芸術祭2019の会期中。たくさんの観光客の方を見受けました。

今回訪ねたのは小豆島でこだわりの塩を作っている「波花堂」。

穏やかな海が近い静かな場所に製造現場はあります。

「波花堂」の主、蒲 敏樹(かば としき)さんは海のない岐阜県出身。

なんと小学5年生の夏休みの自由研究では「塩づくり」をテーマに提出していた過去がありました。

大人になって岐阜で土木関係のお仕事をしていた際、あまりの忙しさに体調を崩してしまったことが奥様と自分たちらしい生き方を模索するきっかけになり、移住先の候補地として色々な土地を巡った結果、目の前には海、背中には山がある小豆島に決めたそうです。

塩づくりに欠かせないのは海水。

まず、島の中でも澱みの無い清浄な海水を汲むことが出来る静かな浜を選びました。小豆島町田浦の澄んだ海水を汲み上げます。

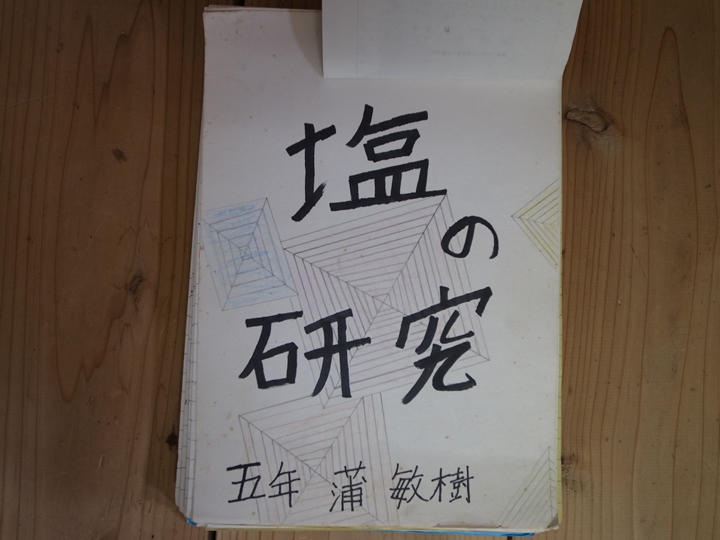

浜の近くに蒲さんが設計し、地元の大工さんに建てていただいた小屋があります。そこで海水の水分を飛ばし、「流下式塩田」という方法で濃い塩水を作ります。

上から塩水を落下させ「支条架(しじょうか)」と呼ばれるネットを通し衝撃を与える事でよけいな水分を飛ばし、蒸発を促して早く塩になる為の大事な工程をおこないます。この工程で海水中の塩分濃度を3〜4%から10%程度まで上げて濃縮した「かん水」を作ります。現在2基の塩田装置があります。

塩づくりで大変なのは、季節に応じて作り方が異なること。

気温、湿度によってかかる時間、作業量が変わってきます。

夏場は早く蒸発するので1週間、冬場は2週間と出来上がり方に時間の差が出ます。

ここでできた「かん水」をすこし離れたログハウスのような雰囲気のある小屋に運びます。

ここでは、薪をくべ、水分を蒸発させる鉄釜に「かん水」を炊き上げます。

その作業を「煎ごう」と言います。

釜に火をくべる際の薪は椎茸を穫り終えた原木や佃煮の原材料が入っていた木箱など使用しています。

この煎ごうという作業中は火は絶やすことが出来ません。天候に左右されながら火を入れていきます。また火を止めてしまうと鉄釜がさびてしまいます。塩作りに必要な鉄釜は塩水と鉄が化学反応をし、火の強さ、蒸発具合を見ながら先に結晶化していくカルシウムを取り除いていきます。

蒸発して減っていくかん水を継ぎ足しながら1〜2週間かけて塩の結晶を取り出していきます。

その後、杉樽に塩水を移し寝かせます。こうして全体をなじませ塩の味を均一にします。その後、水分とにがりを抜いて塩の結晶を取り出します。

取り出した塩は作業場で水分をとばし、ふるいにかけて粒を揃えていきます。

この作業場はとても良い場所で小高い場所にあり、窓からは小豆島が眺める事が出来るように設計したとのこと。小豆島の自然豊かな環境で海を眺めながらうまれたての「御塩」の袋詰めを行ないます。何とも羨ましい作業場です。

この作業場は元、大家さんの敷地に現存していたたばこの葉の乾燥蔵をガルバニウム外装を施し、清潔感があるおしゃれな秘密基地のようにリノベーションされています。

湿度によって塩自体の重さが変わってきますので作業場は常にエアコンをつけている様です。

蒲さんはとてもシンプルで自然の恵みを楽しみながら丁寧な暮らしをされています。広い庭、畑にはすもも、梅、ゆすら梅、栗、みかん、レモン、朴葉、茶、ハーブなど色々なものが実り、育ちます。裏の山では山菜採りもできるそうです。

奥さまが庭の梅と「御塩」で漬けた梅干しをいただきました。とても味が深くやみつきになる梅干しでした。

またご自宅では麦みそも作られていました。香りがとても高くすごく美味しいお味噌汁ができるんだろうな。と想像ができました。

過去には漁師の方にたくさんのいわしをいただき、「御塩」で漬け込み、自家製ナンプラー(魚醤)をつくられたこともあるんだそう。地産地消の極意ですね。

生活して行く中で小豆島の人々に助けていただき、支えていただき、豊かな自然に守られながらたくさんの「縁(えん)」を感じ、商品名は「御塩(ごえん)」と名付けられたそうです。蒲さんは小豆島で生まれた「御塩」はどんなに希少になったとしても必ず小豆島、香川県では買えるようにしたいとおっしゃっていました。地元で買えなくなるという本末転倒な事が起きないように気をつけたいとのこと。私たち栗林庵でも取り扱っている商品は香川県の皆さまに普段使いとして愛用していただき地元の商品の良さを再認識していただきたいと思ってお店を運営しているので同じ思いを感じました。

蒲さんは「御塩」を野菜、魚料理にぴったりですと教えてくれました。素材を引き立たせる塩。それは塩の粒が大きすぎず、小さすぎず、噛んでいる間に塩味が継続されるからとのことでした。岩塩のように粒が大きく溶けづらいと長く塩味が続くのでそういう塩は肉に合うそうです。

普段使いには天ぷら、おにぎりに抜群です。

小豆島産のオリーブオイルと御塩で旬の野菜をいただくのは最高ですね。

自然の恵みを最高の調味料でいただける幸せを皆さんも味わってください。

高松市中心部から屋島を越えて東に向けて車で30分ほど走った所にうどん本陣 山田家はあります。近くには四国八十八ヶ所札所の八栗寺やイサム・ノグチ庭園美術館などがあります。お店が近づいてくると電信柱に貼られた山田家の看板が目に留まります。

駐車場に車を停めると登録有形文化財にも認定された趣のあるお屋敷が目の前に広がり、その奥にはかつてお酒の醸造所であった時の名残りであるレンガ造りの煙突を望むことができます。また庭には庭師によって丁寧に手入れされた四季折々の木や草花が植えられており池には鯉が泳いでいます。

店内のいたるところに創業者の山田潔さんの叔父でもあった和田邦坊さん※による暖簾や提灯、直筆画などが目に入ります。このような落ち着いた環境の中で食事できるということが山田家の大きな魅力のひとつです。

※和田邦坊(1899〜1992)

琴平町出身。新聞記者、漫画家、画家、商業デザイナーとして大正から昭和にかけて活躍したクリエイター。風刺画「成金栄華時代」が代表作。栗林公園商工奨励館勤務ののち讃岐民芸館の初代館長に就任。現在も残る香川県を代表するお土産のパッケージを多く手がけた。

そもそも山田家の始まりは潔さんが脱サラした時にさかのぼります。もともとは江戸時代末期から続く由緒ある山田家の邸宅でしたが、当時サラリーマンだった潔さんが今後この邸宅を維持していくためにはどうするべきか叔父である和田邦坊さんに相談したところ、「おまえの好きなことで商売したらええやないか」とアドバイスをもらい、元々好きだったうどんを選びお店を開くことになったそうです。

看板や暖簾、提灯などの店舗内装やお土産用うどんのパッケージだけではなく、味付けや麺の太さなども含めてうどんのメニュー自体も邦坊さんが実際に食べて意見を出しました。総合プロデュースとでも言えばいいでしょうか。(このインタビュー記事の冒頭にある電信柱の看板も一番目立つ色ということで橙色にしたそうです。)

また、香川県民にはおなじみの山田家の紙袋。実は紙袋には山田「家」ではなく、山田「屋」と記載されています。この山田「屋」という字、邦坊さんが言うには正式な「家」ではなくあえて「屋」にしたとのこと。理由は二つあり、一つ目は口に出して山田「け」ではなく、山田「や」と読んでもらうため。もうひとつは「家」よりも「屋」の方が字面の見た目が安定感があるからとのこと。通常ならNGとされることをOKとするおおらかさは邦坊さんならではかもしれません。

初めて来るお客様が驚くのが、店内のスタッフがインカム(ワイヤレスの通話装置)やハンディ(注文などを管理する携帯端末機)などの機器を使用していること。趣のある建物や雰囲気からは意外に思えるかもしれませんがそれが山田家のサービスの秘訣です。インカムで連携し駐車場に入って来る車の数をすばやく厨房に伝達し、注文が想定されるうどんを直ちにゆでて、少しでも早くご注文いただいたお客様に出せるように工夫しています。釜揚げうどんをご注文いただいたお客様からはあまりに注文してから出て来るまでの時間が早いので湯だめの時間が経ったうどんを出されたと勘違いされることもあるそうです。(笑)お客様へのサービスの向上のためにはハイテクな電子機器も駆使します。

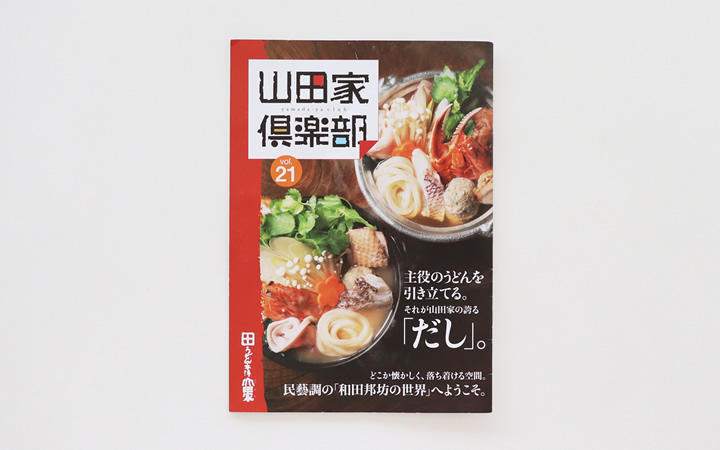

年2回発行するカタログ「山田家倶楽部」は自社で制作を行っており、写真撮影は広報担当の方が行い、社長自らが写真撮影のサポートをすることもあるそうです。

カタログ内で使われる写真を見ていると食指が動きます。ここまでこだわったカタログを自分たちで作るうどん店もなかなかないのでは。

ここ最近特に人気があるのが冷凍タイプの個食鍋。うどんすきやカレーうどんなど手軽に贅沢な1人前のうどん鍋が出来上がります。

ずっと永く続く山田家の味。小麦の原材料の産地は変わることもあるため、そのブレンド具合は時代に合わせて細かく調整しているとのこと。潔さんと奥様がチェックし「山田家の味」という大枠は変えません。

また、セルフのうどん店とは違って、家族でゆっくり過ごしたり、県外からの友達やお客様を案内したりと落ち着いて過ごすことができます。小さいお子様への椅子や食器などの気遣いも忘れないのでお子様連れの家族の方にも安心です。

県外から来たお客様はこの味とボリューム、このお店の雰囲気でこの値段?と驚く方も多いそうです。価格以上の価値を感じさせてくれるのも、ずっと守り続けてきた山田家の味や地道に積み重ねて来たお客様一人ひとりへの信頼や安心感があってこそだと感じました。

それらに加えて他のうどん店にはない建物や環境、和田邦坊の作ったパッケージや作品も含めたそのトータルでの”世界”が山田家の魅力です。

そんな山田家の味を手軽にご自宅でも味わえるように作られたお土産用うどんをぜひお試しください。

日本国内の手袋製造の約9割をしめるといわれる香川県東かがわ市。有名な海外ブランドや著名なスポーツ選手のオーダーメイド手袋なども数多く手がけている日本一の手袋産地です。

今回は栗林庵でも毎年大人気のありそうでなかった「てぶくろ屋さんがつくったもこもこソックス」シリーズを作っている株式会社フクシンさんにお邪魔しました。

フクシンは現社長である福﨑二郎氏の叔父が設立した福崎手袋から独立する形でお父様の福﨑清氏が1977年に創業しました。2018年10月現在の卸先は500社、4,000店舗にものぼります。手袋の商品ラインナップは大きく分けてニット商品と縫製商品(パーツをつなぎ合わせたもの)ですが、その両方の系統を持っています。

またフィリピンのセブ島にあるメプサという自由貿易区にも自社工場を持ち、最近はアメリカやヨーロッパの展示会にも力を入れるなど、海外へも目を配っています。

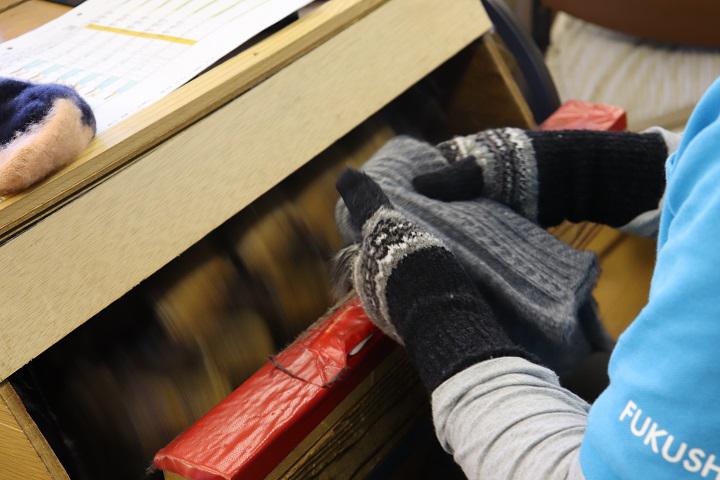

写真は裏起毛するための機械。チーゼルという植物の花の部分を使って起毛を行います。花の大きさが均等になるように栽培時に間引いたりしないといけません。

チーゼルを取り付けた部分を回転させ、そこに手袋などを押し当てることによって起毛させます。ほどよく起毛させるには熟練した技術が必要です。このようにフクシンの商品には人の手がかかせません。

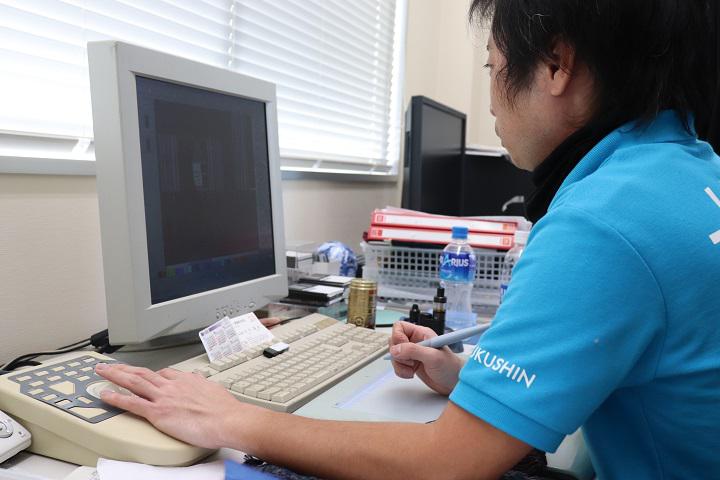

フクシンさんの商品をつくるためには株式会社島精機製作所の専用のプログラミング用ソフトを使います。このソフトを使いこなすには島精機製作所で最低3ヵ月の研修を行わないといけないそうです。画面上で色分けされたものは糸の色ではなく実は編み方を指示するものだそうです。素人の私たちにはどういう仕組みになっているかさっぱりわかりませんでした。笑

手袋は季節商品なので本格的な出荷が始まる前の8月末から9月半ばまでの期間は倉庫は出荷を待つ商品でいっぱいです。手袋販売業を行うためにはこのように広大な倉庫スペースが必要です。創業当初、スレートと呼ばれる波状の壁1枚だったフクシンさんの社屋は、業績が上がるにしたがって増築を重ね、現在のように大量の在庫をストックできるようになりました。

また現在はコンピュータで管理され、ピッキングから、検数、検品、発送まで一貫したシステムでスムーズに対応できるそうです。

フクシンさんがこだわるのは一つひとつ愛情を込めて作ること。高価な機械を使って手袋や靴下を編み上げますが、不良箇所がないかチェックしたり、タグ付けや袋に入れたり、最後には人の手が入ります。

目落ち(網目の抜け落ちたところ)や傷がないかチェックするという作業には自分たちで自作して改良を重ねた道具を使います。

モコモコソックスは手袋を作っている機械を使って作るため、つなぎ目がなくシームレスなので履き心地がとても快適です。

製造は1台の機械で最初から最後まで編み上げるため1足を編み上げるのに30分~60分もかかります。

モコモコソックスは今年で販売4年目ですが、去年は売れすぎて生産が追いつかないほどだったそうです。突然のヒット商品ができたことにより、はじめて自分たちのキャパシティーを知ることになりました。「当たり前のことですが、作れるもの以上のものは売れない」ということを身をもって知ったそうです。

社員のみんながフクシンの商品や仕事を通して明るく元気な生活を永く続けることができるようにしたい。それが福﨑社長の願いです。

この変化の早い世の中でネット販売など時代に合わせて変化することは必要ですが、その反面、愛情をかけて作った商品がお客様に求められるというところは昔から変わらないはず。そこを大事にし、これからも1つ1つに愛情を込めてお届けしたいとおっしゃっていました。

昭和39年の創業以来、香川県観音寺市にて帽子を作り続けている会社があります。「丸高製帽所」さんです。

創業当時は麦わら帽子を製造していましたが、数年後には布の帽子も作り始め、現在は、布製の帽子と男性向け麦わら帽子が全体製造量の99%を占めています。

その昔、香川県には麦わら帽子を製造する会社が十数軒ありました。しかし、ここ10年程、国外からの帽子の輸入が増えた関係で、以前は製造をしていた会社も多くが問屋になっていったそうです。

現在も帽子を作り続けている会社は香川県内では数軒程度。四国を見渡しても数は少なく、香川県外では愛媛県に1軒のみです。

私たちがよく目にする帽子は、ベトナム製・中国製といった外国製がほとんどです。

そんな中、丸高製帽所さんは今も香川県で帽子を作り続けています。

実は直接小売店へはほとんど商品を卸しておらず、栗林庵で丸高製帽所さんの帽子が買えるのは貴重です。

帽子を作る際は、毎年、メーカーや問屋さんと意見をすり合わせながら作り上げるそうですが、専任のデザイナーがいないメーカーには、希望をもとに丸高製帽所さんから提案を行うこともあります。

抱えきれない程の膨大な生地見本から素材を選び、デザインを提案し、相手の希望に合わせて作り上げていきます。

デザインを考える時には、その年人気の帽子のデザインや女性ファッション誌なども参考にしながら、流行の色も取り入れてデザインしていくそうです。

長年帽子を作り続けていると、昔に比べると男の人も女の人もサイズが小さくなっていることを実感されるそうです。

また、日照時間や気温などの関係でしょうか。東京より北にいくと帽子のつばが短く、関西・四国・九州では帽子のつばが大きく広いものが好まれるそうです。

麦わら自体は100%が海外、そのうち90%が中国のもの。昔は香川県内外でも小麦の茎を手で編んでいる光景がいたるところで見られたそうですが、今となっては麦わらを日本で作るところはほぼないそうです。

小麦の茎を編み、一本の長い紐状になったものを丸高製帽所さんが帽子の形に編んでいきます。麦わらの編み目が細かいほうが帽子自体も高価になるのだとか。

現在も帽子づくりに使われているミシンの中には、麦わら帽子専用のミシンもあり、そのミシンはなんと100年以上使われている年代物。しかし、今では製造メーカーがなく、もしも壊れてしまったら、部品から自分たちで作らなければいけないそうです。

ただし、麦わら帽子と一口に言っても価格帯もとても幅広いため、手頃な価格帯のものは、すでに帽子の形になったものを仕入れ、成型をするというように、商品によって製法を変えています。

形ができあがった麦わら帽子は、プレス機にかけます。このプレス機の金属部分を変えることで中折れ帽子、カンカン帽など、帽子の形が決まります。

つまり、帽子の数だけプレス機の型枠も存在します。しかしこの型枠を作る会社も、今では日本で1軒だけ。

帽子づくりを支える機械たちも貴重なものになっています。

麦わら帽子と一口に言っても、藁や藁様の素材で編まれており、様々な素材が増えています。経皮(木の皮)やい草、最近では安くて軽いということから紙も増えています。

布製の帽子にも様々な生地が出ています。花粉対策の生地を使っていたり、徳島の藍染や高知の紬、岡山のデニムで帽子を作ったこともあるそうです。

こぼれ話として、約20年ほど前に、こすると匂いのする生地で帽子を作った時にはあまり売れなかった(笑)という逸話も教えてくれました。

夏や冬に使うイメージが多い帽子ですが、製造は1年中行っており、麦わら帽子の出荷は2~4月にピークを迎えます。

毎年7月にはもう翌年の麦わら帽子の見本を作り始め、9月にはその見本を持って営業に行くそうです。

麦わら帽子の素材によっては、とても柔らかいものもあります。

そういったものは、成型後に天然のニスにつけることにより、固く、型崩れしづらくなります。

このニス付けの作業は乾燥させる必要があるため、湿度が重要になってきます。そのため、梅雨の時期は毎日できる作業ではありません。

作業ができる時には1日に2度、この木のオブジェのように広がる枝に1つずつ干していきます。

帽子が好きな方の中には、新聞やテレビで丸高製帽所さんの存在を知り、直接工場に問い合わせをしたり、訪れる方もいるそうです。

それほど、国産の帽子作りは珍しくなっているのでしょう。

職人さんは1つ1つ丁寧に帽子を仕上げていきます。

丸高製帽所の皆さんから、帽子に対する愛情と情熱が伝わってきます。

2018年3月、栗林庵のオリジナル商品として発売開始以降、(2018年6月時点で)合計600枚以上を販売したヒット商品「おいりこたおる」。 その製造元である株式会社オーキッドさんを訪ねました。

今回は営業主任の廣瀬裕詞さんにお話を伺いました。

オーキッドさんは今年2018年で創業30年を迎えます。

創業当時の30年前はバブル景気の時代で、東かがわ市の手袋産業が活気づいていた時代です。そんな中、オーキッドさんは手袋ではなく、あえて今治タオルの刺繍加工業をメイン事業として創業しました。

当時は自ら愛媛県今治市へ出向き、タオルを預かった後に香川県のオーキッドにタオルを運び、加工し、さらに徳島県の縫製会社で仕上げ、再度今治の会社へ納品をする、という形態を取っていたそうです。

30年前といえば、今ほど流通インフラや物流がまだ整っていない時代。「自ら足を運び、誰もやりたがらないことをやる。それがひいては自社の強みになりました。他社がやっていることはやらないというこの姿勢は、現在に至るまで会社の考えとして根付いています。」と廣瀬さんは言います。

30年前、高松空港に近い香川郡香川町(現高松市香川町)で創業したオーキッドさんですが、2013年に現在の高松市六条町に本社事務所を移転しました。現在は、高松市六条町の本社、創業の地である香川町の工場、岡山県の工場と3拠点、総勢27名で製造から販売までを行っています。

創業から30年たった今では、タオルはもちろん、リストバンド、帽子、衣類、のれん、風呂敷、ネクタイなど、繊維製品全般に刺繍を施しています。

特にリストバンドは自社生産をしており、国内シェアはトップクラス。

全体の9割ほどがOEM生産ですが、個人の方からも依頼があるほか、プリントを専門にされている会社さんから刺繍の相談を受けています。

香川県は繊維業が多く、他社とのつながりもあるため、仕事をシェアしあうこともあるそうで、そういった体制に驚かれる方も多いのだとか。

現在は他社と色々な形で協力し会える関係性づくりをしているそうで、「お客様が同じでも、やっている仕事が若干違う。それがいいバランスを保てている要因かなと思います。それも楽しいです。」と廣瀬さんは笑顔で語ってくれました。

20名以上の社員がいる刺繍業は日本全国でも20社ほどしかなく、オーキッドさんが導入している機械の台数は西日本トップクラスを誇ります。

他社との差別化を図る、他社がやらないことやできないことを行うという精神は、機械の台数、そこから生まれる生産量にも繋がっています。

現在は国内市場向けをメインで事業を展開していますが、強みを活かし、今後は海外展開も視野に入れているそうです。

過去には難しい依頼に直面した時もあったそうです。けれどそういう時にも知恵を振り絞って、みんなで協力して乗り越えてきました。さらに、難題を乗り越えることによって、新しい技術や時代のニーズも敏感にキャッチできるようになったそうです。

「無理というとそれで終わってしまう。逆に進歩がない。とことんやってみてそれでもダメなら仕方がないけれど、うちのスタッフはみんな、よっぽどのことじゃないと「無理です」と言わないんです。」と教えてくれます。

創業以来継承されている「楽しんでみんなでやろう」という社長の前向きな精神が社内に根付いているそうで、チャレンジする姿勢はそういった精神から生まれる社内風土の賜物だと感じました。

オーキッドさんにお伺いして感じたのは、女性のスタッフが多いということ。そして、皆さん、業務中は真剣な眼差しで仕事をされているけれど、説明をする時はイキイキとした笑顔で話をしてくださることでした。

そのあたりの話を廣瀬さんに伺うと、保育園や幼稚園の送り迎えの時間に間に合うようにするなど、スタッフの皆さんが働きやすい環境づくりをしているとのことでした。

「刺繍業に関していうと、必ずしも男性でないといけないということもないですし、きめ細やかな仕事というところでむしろ女性の方があっていると思うんです。小さいお子様の急な体調不良などはみんなでカバーしあって、お客様に迷惑をかけないような形で仕事を進めていける企業づくりを目指しています。

また、現在30代のスタッフは、10年後、20年後とかお子さんが手が離れた時にまだまだ40歳、50歳手前という年齢層です。それまでに弊社でノウハウや経験を積んでもらっているというのは、長期的なビジョンで見るといいのかなと思います。本人が望めば社員としての雇用という形が取れるよう、目指しています。展示会や百貨店での販売の際は、正社員、パート社員関係なく関わってもらい、お客様との接点を持ってもらうようにしています。」

現在の職場環境を充実させることだけでなく、先を見据えての取り組みを始めていることや、働く皆さんにお客様と直接関わることで感じる喜びや発見を体感してもらいたいという思い。

廣瀬さんの言葉を通して、オーキッドさんが従業員の皆さんをいかに大事に考えているかが伝わってきます。

栗林庵で販売している「おいりこたおる」はオーキッドさんが実用新案を取得した「せと刺しゅう®」という技法を採用しています。

初めて「せと刺しゅう®」を目にする方からは一様に「これ刺繍?」「本当にこれ刺繍や!すごい!」「どうやって作ってるの?」「刺繍ってこんなことができるんだ」という反応がまず返ってくるそうですが、実際手に取るとその良さを実感されるそうです。

「せと刺しゅう®」のそもそものきっかけは、やはり他社との差別化でした。

新しい転写技術がどんどん開発され、なんとか刺繍と転写技術を組み合わせられないかというところから生まれました。

最初の頃は社屋の広さなどの問題がありましたが、2013年に本社を移転したことにより、転写機を導入し、それを機に研究開発に力を入れ始めたそうです。

瀬戸内海は繊維業が盛んな地域。その強みを活かした刺繍、自分たちにしかできない刺繍であること、そして20年後、30年後は瀬戸内海が刺繍・繊維の産地になりたい、そういう思いを込めて、瀬戸内海の「せと」を取って、「せと刺しゅう®」と名付けられました。

せと刺しゅう®では、刺繍の上にプリントを施すことで、通常の刺繍では難しい、まるで写真のようなリアリティのある繊細な表現が可能になりました。

刺繍自体は糸一色で行うため、刺繍が施された背面も複雑な糸の絡みなどはなく、きれいな状態です。

刺繍後のプリントの作業は、一枚一枚人間の目で確認をしながら手作業で仕上げていくため、集中力、そして時間、労力も必要になる大変な作業です。

おいりこたおるの誕生以前、せと刺しゅう®の魅力を聞いていた栗林庵では、「いつかせと刺しゅう®を使って何かを作りたい!」という思いがありました。香川県ならではのモチーフで何かできないかと考え、おいりといりこを選び相談したところ、「やってみましょう!」と受けてもらったのが、おいりこたおるの始まりです。

糸の張力の関係で、おいりの形が楕円形になるため、微調整をしたり、色味の調整をしたりと、製品化までには、何度か試作を繰り返しました。

刺繍の起源はいつ頃なのかわからないほど古く、昔は刺繍が所属を表す役割をしていたのではないかと考えられているようです。それが時代の流れとともに、昔からある加工方法とプリントなどの現代の方法とが融合して、だんだんと変わっていく。

廣瀬さんも刺繍のそういったところに面白さを感じ、これからもまだ変わっていくのではないかと考えているそうです。

お話を伺っていると、普段あまり意識していませんが、刺繍が身近に溢れていることに気付かされます。

ぬいぐるみ、キーホルダー、テーブルクロス・・・生活に溶け込みすぎてわからないくらい、刺繍が私達にとても近い存在であることを感じます。

廣瀬さん始め、スタッフの皆さんのお話から、おいりこたおる、そして刺繍に対する愛情を感じるとともに、せと刺しゅう®がこれから世界へと広がっていく様子を思い描いた1日でした。